Über das Politik-Musical „Hamilton“ und was man in Deutschland daraus lernen könnte

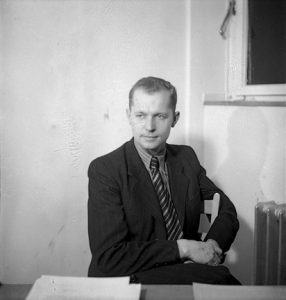

Vielleicht könnte es „Seibold“ heißen? Eignet sich der Name für Rap-Reime? Der Vorname wäre schon mal vielversprechend: Kaspar. Kaspar Seibold könnte der Held sein, um den alle herumtanzen und wirbeln, zu dessen Schicksal sie mitfiebern, mitsingen, schließlich trauern, bis der Schlussakkord sie von den Sitzen reißt.

Ja, vielleicht könnte es „Seibold“ heißen, das Musical über die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Auf keinen Fall „Adenauer“ oder „Schumacher“.

Jeder historische Vergleich ist falsch. Das gilt auch hier, aber um das Wagnis zu ermessen, das die Macher des US-amerikanischen Erfolgsmusicals „Hamilton“ eingegangen sind, darf man der Phantasie freien Lauf lassen. „Seibold“ also. Als Kaspar Seibold beträte ein Rapsänger, Tänzer, Schauspieler die Bühne, vom begeisterten Johlen des Publikums begrüßt, schmissig von der elektronisch verstärkten Musik untermalt, und würde erzählen, was er schon erlebt hat:

Die Geschichte von Kaspar Seibold

Als er geboren wurde, war der erste Krieg des letzten Jahrhunderts gerade begonnen worden von Deutschland. Dann kamen die wilden Jahre der 20er, von denen er als Kind auf dem Land nicht viel mitbekam, dann die braunen Zeiten der Nazis. Auf dem Bauernhof seiner Eltern waren alle beschäftigt von früh bis spät, hatten keine Zeit, sich viel mit Politik zu befassen. Vermutlich bestellten bedauernswerte Zwangsarbeiter die elterlichen Felder, während sich der junge Kaspar in der Wehrmacht dem Zusammenbruch entgegenstellen musste. Als Gebirgsjäger wurde er schwer verletzt. Kaspar Seibold überlebte, und nach dem Ende de Krieges suchten auch in seiner Heimat, im oberbayerischen Lenggries, zerlumpten Flüchtlinge aus dem Osten Deutschlands und aus den zerbombten Städten kraftlos und erschöpft nach Essbarem.

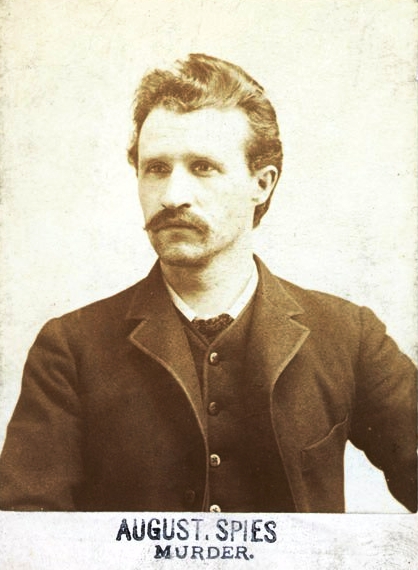

Da entschied Kaspar Seibold: So konnte es nicht weitergehen. Er engagierte sich in der staatlichen Landwirtschaftsverwaltung. 1948 trat er in die neu gegründete CSU ein, und schon im Herbst des gleichen Jahres fand er sich als jüngster Abgeordneter im Parlamentarischen Rat wieder, jenem Vorab-Parlament, das nach der Katastrophe des Nazireichs ein neues, demokratisches Deutschland schaffen sollte. Und es schuf. Kaspar Seibold war einer der Gründerväter des neuen demokratischen Deutschlands.

Auch Alexander Hamilton schrieb an der Verfassung der USA mit

Alexander Hamilton lebte gut 150 Jahre früher und half mit, die USA zu gründen. Am Anfang seines Weges stand eine uneheliche Herkunft in der Karibik, aber blitzgescheit war er wohl, ehrgeizig dazu. So stieg er im Militär des amerikanischen Unabhängigkeitskrieges zum wichtigsten Unterstützter für George Washington auf, der später erster amerikanischer Präsident wurde. Die britischen Kolonialherren gaben auf, und die Siedler machten sich daran, einen neuen demokratischen Staat zu schaffen. Weiße Männer waren es, die den Ton angaben, die Frauen, die Ureinwohner ihres Landes, gar die gewaltsam aus Afrika herbeigeschleppten Sklaven, durften nicht mitreden bei ihren Überlegungen.

Seibolds Einfluss war gering im Gründungsparlament der Bundesrepublik (61 Männer, vier Frauen) zwischen Konrad Adenauer, Theodor Heuss und Carlo Schmid, die allesamt den Terror der Nazi-Schergen mit mehr oder weniger tiefen Wunden überstanden hatten. Seibold war jung und politisch unerfahren, während die alten Wortführer schon in der Weimarer Republik politisch aktiv gewesen waren. So musste sich der junge bayerische Landwirtssohn mit einer Statistenrolle unter den Gründervätern des demokratischen Deutschland abfinden.

Statistenrolle für Seibold, aber Hamilton wollte hoch hinaus

Alexander Hamilton aber wollte hoch hinaus. Er wurde 1787 Mitglied im Verfassungskonvent der Vereinigten Staaten, spielte bald mit in der ersten Garde der amerikanischen Politik. Als Minister schuf er das bis heute wirksame Finanzsystem der USA, das mit einer Stärkung der Zentralgewalt in den USA einherging. Seine Gegner bekämpften ihn deshalb, weil sie lieber einen lockeren Staatenbund anstrebten.

Von seinem stürmischen Gemüt angetrieben ließ er sich in einen undurchsichtigen Ehrenhändel verstricken, ruderte im Morgennebel über den Hudson River zu einem Duell nach New Jersey (weil der schießwütige Unsinn in New York bereits verboten war). Vielleicht glaubte er, dass auch sein Widersacher Aaron Burr, immerhin der amtierende Vizepräsident der USA, nur zum Schein auf ihn anlegen würde, aber Hamilton irrte sich. Er wurde getroffen und erlag am nächsten Tag 49-jährig seinen Verletzungen.

So schlimm meinte es das Schicksal nicht mit Kaspar Seibold. Der junge Mann aus Bayern musste sich nur in einem politischen Duell schlagen und unterlag. Typisch bayrisch wollte er das neue Deutschland eher als einen lockeren Staatenbund etablieren, aber es setzte sich doch die Idee einer deutlichen Machtkonzentration auf Bundesebene durch. Seibold verweigerte deshalb in der Schlussabstimmung am 8. Mai 1949 seine Zustimmung zum Grundgesetz.

59 Männer und vier Frauen unterschrieben das Grundgesetz

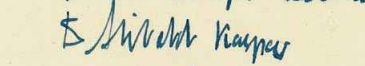

Trotz seiner Ablehnung in der Abstimmung unterzeichnete er in der feierlichen Zeremonie am 23. Mai 1949 in Bonn neben den Ministerpräsidenten der Länder, den Parlamentspräsidenten der Landtage und den 59 weiteren Männern und vier Frauen aus dem Parlamentarischen Rat (nur die beiden Kommunisten verweigerten die Signatur) die Urfassung des deutschen Grundgesetzes. Der jüngste Gründervater der Bundesrepublik war zu diesem Zeitpunkt 35 Jahre alt.

Wer kennt heute noch Kaspar Seibold? Schnell findet man seinen Namen in den allwissenden Suchmaschinen. Seibold ist nicht vergessen, aber zurückgesetzt gegenüber den großen Figuren seiner Zeit. So erging es auch Alexander Hamilton. Im Central Park von New York steht er als Statue herum und die Zehn-Dollarnote zeigt sein Gesicht. Trotzdem müssen wohl auch die meisten Amerikaner den Namen erst einmal googeln, wenn sie ihn einordnen wollen zwischen die großen Helden seiner Zeit: George Washington, Thomas Jefferson, John Adams.

Politik als Bühnenshow: Ein kühner Plan, …

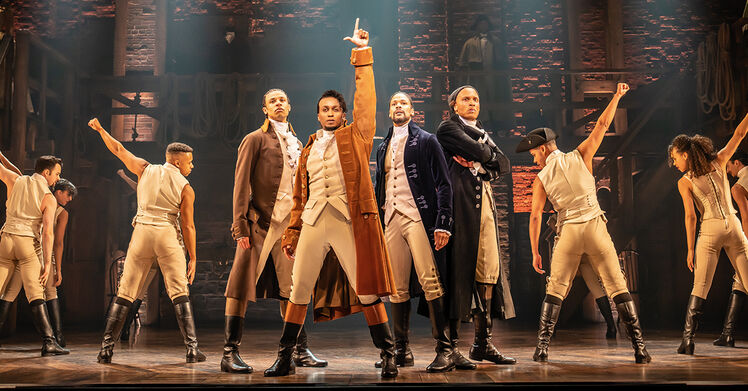

Es war also ein kühner Plan, diese weitgehend vergessene Figur in den Mittelpunkt eines Stücks Musiktheater zu stellen, das noch dazu ohne öffentliche Subventionen auskommen muss. In New York und London wurde „Hamilton“ zum hochdekorierten Kassenschlager. Der Cast ist zeitgeistig divers besetzt, ein subtiler Hinweis darauf, dass die Hamiltons und ihre Zeitgenossen ganz sicher ausschließlich weiß waren. Die Musik kommt schmissig-modern daher, der Rap ist auch für Silverager erträglich und nachvollziehbar, und für das Auge wird ohnehin jede Menge geboten. Eine schwungvolle Bühnenshow, in der noch dazu die tragisch endende Lebensgeschichte dieses unterschätzten Gründervaters publikumsgerecht mit einer romantischen Liebe verflochten wurde.

… aber die Handlung zeigt Politik, wie sie ist.

Aber die Handlung zeigt eben Politik, so wie sie ist. Sie erzählt von komplizierten Fragen, die sich dem mehrheitlich auf fröhlich-gefühlige Unterhaltung eingestimmten Publikum nicht schnell erschließen. Bis vor wenigen Tagen war „Hamilton“ auf Deutsch in Hamburg zu besuchen, jetzt muss man wieder nach London oder New York reisen. Noch im September 2023 erhielt die Hamburger Produktion den Deutschen Musical-Theaterpreis. Trotzdem war nun nach gerade mal einem Jahr Schluss. Die amerikanische Gründungsgeschichte füllte offenbar nicht so wie „Cats“, „König der Löwen“ oder „Das Phantom der Oper“ jeden Abend das privat betriebene Musical-Theater ausreichend.

Hätte eine deutsche Bühne den Mut, die Gründungsgeschichte der Bundesrepublik so zu erzählen, halbwegs realistisch, niemals langweilig, überhaupt nicht belehrend? Musik und Rap als tragendes Element für bunte Bilder aus einer grauen Zeit? Der Parlamentarische Rat als divers besetztes Tanzballett? Die Debatten über die Stellung der Grundrechte, ob Bundesstaat oder Staatenbund, als Pop-Duette im Gesang? Und das alles vielleicht mit Kaspar Seibold mittendrin?

Der nicht in die USA reisen möchte, kann sich „Hamilton“ in London ansehen, täglich, an vielen Tagen sogar zweimal am Tag: https://hamiltonmusical.com/london/#/

Wer nicht verreisen möchte, kann sich auf Youtube Ausschnitte der Hamburger Produktion (auf Deutsch) ansehen (Klick führt zu Youtube).

Über die Beratungen des Parlamentarischen Rates zur Gründung der Bundesrepublik Deutschland informiert sehr anschaulich eine eigene Website des Hauses der Geschichte der Bundesrepublik in Bonn, auch mit weiteren Informationen über Dr. Kaspar Seibold, den jüngsten Abgeordneten des Parlamentarischen Rates.

Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier.