Über Hilfspaletten, Panzer und zwei Engel – Ein Essay über unsere Betrachtung der Wirklichkeit

Bilder von einem Flughafen: Palettenweise werden Decken, Zelte, Nahrungsmittel verladen. Hilfe ist unterwegs zu den eingestürzten Häusern, zu den verzweifelten Menschen in der Türkei und in Syrien, die mit bloßen Händen in den Trümmern graben. Was sagt das über diejenigen, die jenseits der Kameras leiden, deren Angehörige schon tot sind, für die solche Hilfe zu spät kommen wird?

Zu sehen ist das Bild von einem Panzer. Behängt mit Tarngeflecht rollt er durchs Gelände, überwindet Hindernisse scheinbar mühelos. Drohend richtet er sein Gefechtsrohr auf ein Ziel, das wir nicht sehen.

Zu sehen sind Waldbrände und Überschwemmungen. Menschen kämpfen um ihr Überleben. Es hat etwas zu tun mit der verschwenderischen Art und Weise, in der in den hochentwickelten Ländern gelebt wird. Hier nennt man es „Freiheit“, was anderswo den Tod bedeuten kann. Was ist das ganze Bild?

Zu sehen ist ihr Abbild auf Abermillionen Kaffeetassen, Papierservietten, Postkarten, Aufklebern. Es sind immer die gleichen zwei Engelchen mit ihrem lustigen Gesichtsausdruck. Nur die wenigsten wissen: Das ganze Bild, aus dem sie stammen, ist viel größer.

Jeder will ein Selfie mit den Engeln

Das ganze Bild hängt in Dresden. Es ist mehr als zweieinhalb Meter hoch und zwei Meter breit. Es zeigt eine Madonnendarstellung mit Kind. Für die „Galerie Alte Meister“ in der sächsischen Landeshauptstadt ist die „Sixtinische Madonna“ des italienischen Renaissance-Malers Raffael so bedeutend wie die Mona Lisa für den Pariser Louvre. Menschentrauben bilden sich vor dem mehr als 500 Jahre alten Madonnenbild, ordnend muss das Personal eingreifen, damit alle ein Selfie machen können. Anders als in Paris steht aber gar nicht das zentrale Bildmotiv im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, sondern ein kleiner Ausschnitt am unteren Rand: Jene zwei kleinen Engel, die wir alle kennen.

Das Maler-Genie Raffael hat sie hinzugefügt, vielleicht ein alberner Scherz, um der frommen Darstellung eine gewisse Leichtigkeit zu verleihen. Oder um durch die nach oben gerollten Augen der Engelchen den Blick der Betrachtenden auf die Madonna zu lenken. Das ist nicht gelungen. Schon seit vielen Jahrzehnten sind die beiden Babyengel die Stars dieses Bildes, die große Madonna und ihr Kind wurden in der Wahrnehmung vieler Museumsbesucher zur Nebensache.

Das ganze Bild steht für Glauben – und einen Krieg

Das ganze Bild anzusehen, würde bedeuten: Sich auseinandersetzen mit den großen Fragen der christlichen Religion. Für sich zu klären, ob es möglich ist zu glauben an eine Mutterschaft von Maria, und daran, dass hier ein Kind geboren wurde, das Menschen Halt und Erlösung geben kann. Zum ganzen Bild gehört auch: Das heute so wertvolle Bild war ein Geschenk des damaligen Papstes an den italienischen Ort Piacenza als Dank für einen in seinem Sinne gewonnenen Krieg.

Da ist es doch viel einfacher, sich an die kleinen Engel zu halten.

Mit den Hilfsgütern, den Panzern und den Wetterkatastrophen könnte es ähnlich sein. Es tut gut, sich mit Bildern von zügig anrollender Hilfe für die Verzweifelten zu beruhigen. Es ist leicht, sich gut inszenierte Firmenvideos von dahinrauschenden Leopard-Panzern auf einem Übungsgelände anzusehen. Tausendmal gefälliger sind diese Bilder als eine schmerzhafte Vorstellung davon, was dieses schwere Geschütz im kriegerischen Echt-Einsatz anrichtet. Man müsste sich ein ganzes Bild machen von der Verwüstung, der Angst, dem Tod, den es bringt.

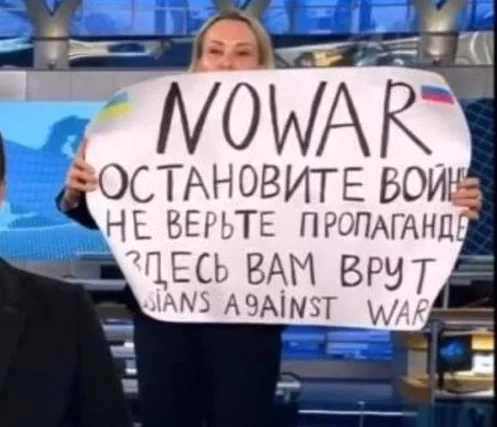

Und auch dieses Bild wäre noch nicht groß genug. Denn es müsste auch und zuerst all das Leid zeigen, das der russische Angriffskrieg in der Ukraine erst verursacht hat, die Opfer an Leben, Körper und Psyche, die er täglich neu fordert. Es würde ein überfallenes Volk zeigen, das sich nun mit dieser besseren Waffe wehrt.

Die Panzer wirken wie Spielzeug

Doch was ist das? Da schwebt ein Ballon durchs Bild. Wo kommt der denn her? Schnell zwei Finger genommen und das Bild so gezoomt, dass der Ausschnitt, den wir sehen, noch größer wird. Ein Ballon kundschaftet da möglicherweise die Atomressourcen der USA aus. Er kommt angeschwebt aus China, einem riesigen Land, das keinen Hehl daraus macht, sich eine vergleichsweise kleine Insel einverleiben zu wollen. Die Menschen auf dieser Insel verlassen sich in ihrem Wunsch nach Eigenständigkeit auf den atomaren Schutz, über dem der Ballon gerade schwebte. Wie übrigens die Menschen in Deutschland auch.

Das Bild ist jetzt zu groß, um das Leid der verzweifelten Erdbebenopfer überhaupt noch erkennen zu können. Die Überschwemmungen und Waldbrände verschwinden im Nichts. Die furchteinflößenden Panzer wirken wie winziges Spielzeug. Und doch ist der Ausschnitt noch immer zu klein.

Wer nicht in die ISS steigen oder auf den Mond fliegen möchte, findet die entsprechenden Bilder im Internet. So schön blau ist unser Planet! Eine blau-weiß geäderte Murmel, eine marmorierte Perle, bewohnen die Menschen in den unermesslichen Weiten des Alls. Sie genießen das Glück des Zufalls, der diesen Planeten nach unserem Wissen einzigartig macht: Sonnenverwöhnt, aber noch nicht verbrannt, da gerade im richtigen Abstand zum Glutofen der Sonne. Wasserreich, aber noch nicht überflutet. Dank seiner schützenden Atmosphäre noch immer Heimat für Millionen Arten von Leben.

Das ganze Bild erzählt von Schönheit und Komplexität

Wofür steht dieses ganze Bild? Es erzählt uns von strahlender Schönheit, aber auch von Komplexität, die es auszuhalten gilt. Mancher Wohlstandsmensch lehnt sich vorschnell beruhigt zurück, weil ein paar Hilfsgüter-Paletten rollen. Zu eilig wird gejubelt über Panzer, und zu hastig wird in wenigen Zeilen als gewissenloser Kriegstreiber verdammt, wer anders denkt. Jeder Ahnungslose weiß plötzlich Bescheid, wenn es um Wetterphänomene, Straßenblockaden oder Tempolimits geht.

Es ist leicht, sich die putzigen Engelchen herauszupicken aus dem ganzen Bild! Aber es ist auch billig.

Zur Geschichte des Gemäldes „Sixtinische Madonna“ von Raffael Santo – und insbesondere zur Rolle der zwei berühmten Engelchen, der „berühmtesten Lümmel der Kunstgeschichte“ habe ich das hier gelesen: https://www.welt.de/kultur/article1484114/Die-beruehmtesten-Luemmel-der-Kunstgeschichte.html

Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.