Über einen Kampfjet auf dem Dach und Sportkarossen, die zum Himmel streben

In Stuttgart-Zuffenhausen gibt es teure Autos, und auch einen Starfighter. Vor zwölf Jahren wurde er hier auf ein Dach gesetzt und seither ist er dort: Ein echtes Kampfflugzeug, Typ Lockheed F104. Auf dem Dach einer schmucklosen Industriehalle in einem Mischgebiet verharrt es im erstarrten Flug; direkt daneben arbeiten Menschen und wohnen auch dort. Wenn man den unmittelbaren Wohn-Nachbarn glaubt, dann blicken sie seither jeden Morgen beim Aufwachen auf einen Starfighter.

Keine hundert Meter vom Flugzeug entfernt streben drei Edelkarossen zum Himmel – auch schon seit zehn Jahren. Hochgestemmt sind sie in der Mitte eines Kreisverkehrs vor dem Stammsitz der Sportwagenschmiede Porsche. Die Stadt hat die drei Boliden vom Typ 911 auf ihrem Streben in den Himmel als Kunst anerkannt. „Inspiration 911“ heißt die Auto-Skulptur, die auf öffentlichem Grund steht, aber von Porsche finanziert wurde. Sie erinnert an den ersten Porsche 911, der an dieser Stelle zusammengeschraubt wurde – im Jahr 1963. Da stürzten gerade die ersten Starfighter ab.

Ein Kampfflugzeug als Lebenstraum

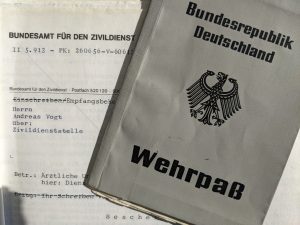

Also zurück zum Flugzeug auf dem Dach. Der Eigentümer der Halle mit dem Starfighter, ein selbstbewusster schwäbischer Unternehmer, hat eine Leidenschaft für solche Fluggeräte. So, wie andere als Lebenstraum haben, einmal in die Karibik zu segeln, oder einmal einen Porsche zu besitzen – so hatte er als Lebenstraum, einen ausrangierten Starfighter sein Eigen zu nennen. Es hat viel Geld gekostet, das alte Flugzeug zu kaufen und nach Zuffenhausen zu schaffen, und viele Stunden Arbeit, um es zu restaurieren und mit einem Kran auf das eigene Dach zu heben. Dort ist der Starfighter seit 2013 weithin zu sehen.

Eine Gedenktafel erinnert an die 116 Bundeswehr-Piloten, die bei Abstürzen dieses Flugzeugtyps in den sechziger Jahren ums Leben gekommen sind. Der Starfighter war alles andere als ein Erfolgsflugzeug, er war eine ausgesprochen problematische Luftnummer. Mehr als 900 der Flugzeuge beschaffte die alte Bundesrepublik, und fast ein Drittel davon stürzte ab. Und das alles ohne Feindeinwirkung, in den Friedenszeiten des „kalten“ Krieg.

Es gibt kein Recht, ohne Blick auf einen Starfighter zu leben

Als der Kampfjet auf das Dach in Zuffenhausen geschraubt wurde, war die Aufregung groß. Deutschland war längst wiedervereinigt, und niemand dachte daran, dass schon bald in Europa ein heißer Krieg geführt werden könnte. Es gab heftige Proteste gegen das Militärflugzeug auf dem Nachbardach. Eine Anwohnerinitiative ging erfolglos gegen das Flugzeug vor. Die Stadt „tolerierte“ nach Prüfung die ungewöhnliche Dachgestaltung. Es liege zwar eine Überschreitung der Grenzen im Bebauungsplan vor – aber nun sei das Flugzeug schon mal da, und eigentlich beeinträchtige es niemanden: Es stinkt nicht, macht keinen Lärm, wirft keinen Schatten. Abgesehen von der Frage, ob man es schön findet, neben einem alten Kampfbomber zu leben, sei durch die tolerierte Grenzüberschreitung niemand in seinen Rechten beeinträchtigt. Und es sei nirgends niedergeschrieben, dass man Anspruch darauf hätte, ohne Blick auf ein Flugzeug aufwachen zu dürfen, schon gar nicht, wenn es im Mischgebiet auf einer Industriehalle schwebt. So blitzt der aufs Dach gestemmte Männertraum bis heute im Sonnenlicht.

Wie die Zeit den Blick verändert

Als das Porsche-Denkmal entstand, strotzte der schwäbische Sportwagenbauer noch vor Kraft, verkaufte seine teuren Autos weltweit mit jahrelangen Lieferfristen und versuchte sogar, die Herrschaft über den eigentlichen Mutterkonzern Volkswagen zu übernehmen. Porsche – das war Synonym für ein global voranrollendes schwäbisches Wirtschaftswunder. Viel Wohlstand hat der Bau dieser Superkarossen eingebracht, zahllose Häuschen finanziert, schöne Urlaubsreisen ermöglicht – kurz: Sorglosigkeit gesichert. Das ist vorbei. Wer heute am „Porschekreisel“ um die drei hochgestemmten Karossen herumfährt, denkt eher an Stellenabbau, Managementfehler und die wegbrechende Nachfrage in China. Und wie viele Menschen sind schon in oder wegen einem Porsche zu Verkehrsopfern geworden? Wieviel Co2 haben die Sportwagen in die Luft gepustet und damit geholfen, das Klima aufzuheizen? Keine Gedenktafel stört hier den hochstrebenden Männertraum.

Wie die Zeit den Blick verändern kann: Vor zwölf Jahren kritisierten viele friedensbewegt den Starfighter als deplatzierten Dachaufbau. Heute steht der Starfighter auch dafür, dass die deutsche Demokratie seit dem Weltkriegsende mit wechselnder Intensität auf der Suche nach Wehrhaftigkeit war – und es nun wieder ist. Und dafür, dass auch die bedauernswerten Soldaten, die in Friedenszeiten mit dem fehleranfälligen Todesvogel ihr Leben verloren, zur deutschen Geschichte gehören. Ihrem Schicksal darf auch ein Pazifist gedenken.

Der Starfighter von Zuffenhausen hat eine eigene Website, die allerdings schon länger nicht mehr aktualisiert wurde. Über die unrühmliche Geschichte des amerikanischen Kampfflugzeugs informiert u.a. Wikipedia.

Mehr über das Kunstwerk „Inspiration 911“ finden Sie auf der Website des Porsche-Museums.

Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier.