Über den „Wrapped VW Beetle“ von Christo und Jeanne-Claude in der Neuen Nationalgalerie Berlin

Nennen wir den Unglücksraben Claus. Das neue Auto war sein ganzer Stolz. Der Krieg war gerade erst seit achtzehn Jahren vorbei. Claus schlich um seinen nagelneuen VW-Käfer herum, bestaunte ihn von allen Seiten. Was für ein Prachtstück! Ein Sehnsuchtsziel von Millionen Nachkriegsdeutschen, und dieser hier gehörte ihm. Der fünfmillionste Käfer war eben ausgeliefert worden, fast jeder wollte einen VW-Käfer haben. Noch dazu war er ein internationaler Verkaufsschlager, made in Germany, dieser verfemten Nation der Mörder und Kriegstreiber. Volkswagen musste massenhaft Menschen aus Südeuropa anwerben, die als „Gastarbeiter“ mithelfen sollten, der Nachfrage nach dem rollenden Käfer gerecht zu werden.

Claus hatte also ein solches Auto ergattert. Mintgrün, mit breiter Heckscheibe, Baujahr 1961. Und nun sollte er es gleich wieder verleihen? Es kostete ihn viel Überwindung, dem Wunsch seines Freundes, nennen wir ihn Alfred, nachzukommen. Aber man tut doch einem Freund gerne einen Gefallen! Alfred musste schließlich auch hart kämpfen in diesen Nachkriegsjahren als Galerist für moderne Kunst. Jetzt hatte er gerade ein besonders verrücktes Projekt am Haken: Er wollte einem jungen Künstlerpaar aus Frankreich zum Durchbruch in Deutschland verhelfen. Kein Mensch kannte diese Leute mit den merkwürdigen Namen. Ihre Idee: Sie verhüllten Dinge und nannten sie in verpacktem Zustand Kunstwerke.

Das soll Kunst sein?

Außerhalb der engen Kunstszene stieß das auf wenig Verständnis. Das soll Kunst sein? Kopfschüttelnd nahm das Wirtschaftswunder-Volk davon Kenntnis. Aber der Galerist Alfred war überzeugt, dass diese jungen Leute einen neuen, einen wegweisenden künstlerischen Blick auf die Realität schaffen würden mit ihrer Verpackerei, mit ihren verschnürten Folien und Tüchern.

Ein besonderer Hingucker für die Galerie in Düsseldorf wäre es doch, dachte sich Alfred, wenn diese jungen Franzosen ganz speziell für seine Galerie ein einzigartiges Verpackungskunstwerk schaffen könnten. Und nichts war 1963 deutscher und zeittypischer als ein VW-Käfer! Also bat Alfred seinen Freund Claus um einen Gefallen: Er solle ihm doch bitte seinen nagelneuen mintgrünen Käfer leihen, nur für ein paar Tage, damit die jungen Leuten ihn verhüllen können. Claus Harden ließ sich überzeugen. „Danach will ich ihn zurück, und zwar sofort und ohne einen Kratzer!“ wird er dem Galeristen eingeschärft haben.

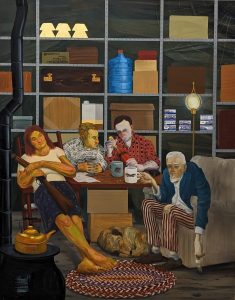

Jeanne-Claude Stiftung; Foto zur Berichterstattung bereitgestellt durch Neue Nationalgalerie Berlin

„Wrapped Volkswagen Beetle“ war ein Hingucker für die Galerie von Alfred Schmela in Düsseldorf. Das Kunstwerk existierte nur wenige Tage. Wie versprochen wurde danach das Auto enthüllt und Claus Harden bekam es zurück – und er rollte und rollte und rollte (wie die VW-Werbung versprochen hatte) damit noch jahrelang durch die Gegend.

Die Sicht auf Dinge veränderten die Künstler grundlegend

Und doch war dies eine wirtschaftlich folgenschwere Fehlentscheidung, und Claus Harden hat sie nach eigenen Worten sehr bereut. Wer hätte denken können, dass diese beiden Künstler mit ihrer Verhüllerei irgendwann einmal zu den populärsten Kunstschaffenden der Welt gehören würden? Jeanne-Claude und Christo revolutionierten den Kunstbegriff und veränderten grundlegend die Sichtweise vieler Menschen auf Dinge. Sie verhüllten einen ganzen Küstenabschnitt in Australien, montierten einen Vorhang in die Rocky Mountains, verpackten die Pont Neuf in Paris und das Berliner Reichstagsgebäude – vor genau dreißig Jahren. Noch nach dem Tod der beiden Künstler wurde die Verhüllung des Arc de Triumphe in Paris im Jahr 2021 realisiert. Millionen Menschen pilgerten zu diesen Großkunstwerken, allein der Verkauf von Planungsskizzen dafür erzielt heute auf dem Kunstmarkt Höchstwerte.

Ein von Christo und Jeanne Claude verpackter Volkswagen ist heute Millionen Wert. Ist, und nicht wäre, denn der verhüllte VW-Käfer existiert und kann besichtiget werden. Er ist derzeit Teil einer Ausstellung in der Neuen Nationalgalerie in Berlin. Im Jahr 2014 entstand bei einem Besuch von Christo und Jeanne-Claude in Düsseldorf die Idee, das Kunstwerk von damals zu rekonstruieren. Ein anderer mintgrüner Original-Käfer aus dem Jahr 1961 war schnell gefunden – und die inzwischen weltberühmt gewordenen Verhüllungskünstler schritten erneut zur Tat.

Wer auspackt, kann daneben liegen

So steht man nun also vor dem zweiten verpackten Käfer in der Ausstellung „Zerreißprobe“, die Kunst im Spanungsfeld der deutschen Geschichte seit 1945 thematisiert. Mehr als 21 Millionen Käfer wurden weltweit produziert. Das Auto steht für deutsche Ingenieurskunst, für den deutschen Wohlstandstraum von Mobilität, der bis heute nachwirkt. Es steht für breite Autobahnen und verstopfte Innenstädte, für CO2-Überschuss, Stau-Erlebnisse und Geschwindigkeitsrausch. Der verpackte Käfer steht für ein deutsche Wirtschaftswunder aus einer Zeit, in der wir uns ein solches noch zutrauten.

Da er verhüllt ist, kann jede und jeder Kunstfreund sich aussuchen, was er darin sehen möchte. Also steht er auch für unsere allgegenwärtige Möglichkeit des Irrtums. Wer auspackt, kann daneben liegen. So, wie es Claus ergangen ist.

Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier. Über den verhüllten Arc de Triomphe in Paris gibt es einen eigenen Text.

Mehr Informationen über die Ausstellung „Zerreißprobe“ in der Neuen Nationalgalerie in Berlin finden Sie hier.