Eine Erzählung

(1)

Ahmed friert. Seit zwei Stunden steht er jetzt bereits in der Dunkelheit, um vier Uhr früh hatte seine Schicht begonnen. Kein einziges Auto, kein LKW, einfach gar nichts, hatte seither Interesse an seiner Wachtätigkeit gezeigt. Dunkelheit, Stille, Kälte – das war alles gewesen, was dieser Morgen bisher für ihn bereitgehalten hatte. „Mach Dir einen gemütlichen Tag“, hatte der Chef gesagt. Lächerlich, meint Ahmed. Das, was die Deutschen mit „gemütlich“ meinen, ist hier nicht herzustellen. Wahrscheinlich ist „gemütlich“ auch sowas aus ihrer Leitkultur. Hat er gehört im Radio, dass es jetzt eine Leitkultur geben soll in Deutschland. Ahmed ist stolz auf seine Deutschkenntnisse nach acht Jahren in diesem dunklen, kalten Land. „Gemütlich“ hatte er gelernt, und auch „Leitkultur“, das hatte er neulich aber extra nachschlagen müssen.

Hier auf der Baustelle ist es jedenfalls kalt und schmutzig, nicht gemütlich. Er blickt auf das Handy. Zwei Grad zeigt es an, sechs Uhr, sieben Minuten. Als Wettersymbol langweilt eine kleine graue Wolke. Ahmed blickt nach oben, aber es ist noch alles dunkel. Keine Sterne, keine Dämmerung. Noch einmal geht Ahmed seinen nächtlichen Rundgang, vorbei am dunklen Bauteil A, der schon fast fertig ist, dann hinüber zu den Gerüsten von B und C. Harter Matsch am Boden, Schalungsbretter, Kabeltrommeln, Baumaterial. Wieder zurück, vorbei am Container der Bauaufsicht, auch stockdunkel. Danach die graue Kiste der Baustellen-Video-Überwachung. „Hier wache ich“, behauptet die Aufschrift neben der Kamera.

Nein, denkt sich Ahmed, hier wache ich.

Ein LKW näherte sich. Die erste Baustellenanlieferung. Ahmed schiebt das Gatter zur Seite, das die Baustellenzufahrt eher symbolisch versperrt, hebt die Hand zum Gruß für — ah, für Sergio. Nie gesehen, den Sergio, denkt sich Ahmed, aber das Schild hinter der Windschutzscheibe macht ja klar, mit wem er es zu tun hat. Die Schrift flackert im bunten Licht eines blinkenden Mini-Weihnachtsbaums, den sich Sergio ins Fahrerhaus gebastelt hat. Wuchtig und blubbernd rollt der Sattelschlepper auf Ahmed zu. Sergio lehnt sich aus dem Seitenfenster. „Wohin …?“, fragt er, wedelt mit einem weißen Blatt Papier, blickt drauf – „C …? Bauteil C?“

Ahmed weist ihm den Weg: Rechts, dann geradeaus, um das erste Haus herum und dort in den Hof zwischen die eingerüsteten Häuser. Das tonnenschwere Gefährt setzt sich in Bewegung, das irrlichternde Weihnachtsbäumchen spiegelt sich in den dunklen Scheiben von Bauteil A. Sergio dankt mit einem lässigen Wink. Auch Ahmed hebt die Hand. Zwischen den Leuten auf dem Bau herrscht freundliche, männliche Klarheit. Ahmed liebt diese Nüchternheit im Umgang miteinander. Er tritt zur Seite, das schwere Gefährt muss ausholen, um in die Kurve zu kommen.

Ahmed schiebt den Zaun zurück in den Eingang. Sein Auftrag ist, hier unter Kontrolle zu halten, wer rein- und rausfährt. Bei Wind und Wetter, Schnee und Regen. Job ist Job, denkt er. Es ist Freitag, noch eine Woche, dann feiern die Deutschen ihr Weihnachten. Das sind Feiertage, keine Arbeit, darauf freut sich Ahmed. Mit den Weihnachtsbäumen überall, dem ganzen Lichtergeglitzer, dem Rummel und der Aufregung, den eiskalten Jahrmärkten, die sie da veranstalten, kann er nichts anfangen. Ihre Leitkultur eben. Schon ok, aber nicht seine Welt. Manche seiner Freunde machen da sogar mit, obwohl sie Muslime sind und Allah doch kein Weihnachten kennt. Ahmed lehnt das ab. Seiner Familie hat er strikt untersagt, sich diesem christliche Wahnsinn irgendwie anzuschließen. Traurig geguckt haben die Kinder, das hatte er schon bemerkt, aber sie hatten nicht zu widersprechen gewagt.

Weihnachten, das ist das Fest der Deutschen, und Ahmed ist kein Deutscher. Ob er jemals zurückkehren wird nach Syrien? Keine Ahnung, jetzt jedenfalls lebt er hier und bewacht ihre Baustellen, aber wirklich dazu gehört er nicht. Das haben die Deutschen ihm oft genug klargemacht, auf den Behörden, in den Kneipen, beim Fußball. Sie nehmen ihn hin, sie „dulden“ ihn und seine Familie, und sie nutzen seine Arbeitskraft, seine Muskeln, für ihre Sicherheit. Auch Selda, seine Frau, brauchen die Deutschen, denn sie lassen sie ihre Behördenräume putzen. Was sollte er sich also um Weihnachten scheren? Die Deutschen kümmern sich ja auch nicht um das Fastenbrechen, wenn der Ramadan zu Ende ist.

Ein schwarzer SUV nähert sich, die Lichthupe flackert auf. Der Chef. Ahmed räumt das Gatter zur Seite, und Pablo rollt über die ruinierte Asphaltschicht auf das Gelände, schlägt scharf rechts ein und kommt direkt neben ihm zu stehen. Pablo ist ein guter Chef, Ahmed hat an ihm nichts auszusetzen. Er ist klar und meistens freundlich. Spanier, vermutet Ahmed, jedenfalls kein Deutscher. Aber EU-Bürger, und das macht einen großen Unterschied. So an die fünfzig Leute kommandiert er herum, teilt sie dort ein, wo die Deutschen sich ihre Sicherheit erkaufen wollen.

„Morgen!“, ruft Pablo beim Aussteigen, „ganz schön ungemütliches Wetter!“ Pablo hat nur einen Pulli über seinem Hemd, hat sich so aus dem geheizten Sitz gewuchtet, kein Wunder, findet Ahmed, dass er es kalt findet. Ahmed hebt die Hand, die in einem Handschuh steckt. Der wattierte Anorak raschelt.

„Alles klar?“, fragt Pablo, erwartet aber offenbar keine Antwort, denn er redet sofort weiter. „Du stehst doch jetzt schon seit – “, Pablo stockt und überlegt – „seit wie vielen? Tagen? Hier draußen?“

„Die ganze Woche. Heute der fünfte Tag,“ antwortet Ahmed, „immer die Frühschicht ab vier. Job ist Job.“

„Ich habe zwei gute Nachrichten für Dich“, strahlt Pablo gutgelaunt und grinst Ahmed an, holt sich eine Zigarette aus der Tasche, steckt sie in den Mund, zündet sie aber nicht an. Rauchen ist verboten auf der Baustelle, fällt ihm wohl gerade ein. Ahmed blickt ihn an. Es dämmert.

„Wenn Du willst, kannst Du ab Montag eine Innenschicht machen. Security im Theater, jeden Abend ab 18 Uhr, bis Schluss ist. Lässiger Job, warm und gemütlich.“

Schon wieder gemütlich, denkt sich Ahmed.

„Warst jetzt lange genug hier draußen in der Kälte“, gibt sich Pablo gönnerhaft. „Innendienst heißt aber auch: Musst Dich benehmen, keine Baustelle. Lauter noble Leute im Theater. Bekommst Du das hin?“

„Wenn Du meinst.“ Was soll diese Frage, ärgert sich Ahmed. Wenn Du mir den Job gibst, bist du ja wohl der Meinung, dass ich mich benehmen kann. Warum auch nicht? „Und die zweite Nachricht?“

„Hast du Lust an Weihnachten zu arbeiten? Ihr feiert doch sowieso nicht? Es gibt Zuschlag.“

Ahmed kann jeden zusätzlichen Euro gebrauchen. Er nickt.

Pablo rupft die kalte Zigarette wieder von seinen Lippen und steckte sie in seine Jackentasche. „Da sind mir zwei Leute ausgefallen, Flüchtlingsunterkunft im Norden. Nachtschicht ab 22 Uhr. Bist Du dabei?“

„Klar, mache ich“, sagt Ahmed.

(2)

„Ah, Sie sind der Mann von der Security!“

Ein schlaksiger blonder Hüne, so spindeldürr, dass der Anzug an ihm herunterhängt wie eine Fahne ohne Wind, empfängt Ahmed am Montag im leeren Foyer des Theaters. Ahmed war schon ein paar Mal im Kino, aber noch nie in einem Theater. Der Dünne streckt ihm die Hand entgegen. „Herzlich willkommen!“, sagt er, „am besten zeige ich Ihnen hier schon mal alles.“

Ahmed hat sich für den Inneneinsatz im Theater seine Innen-Dienstkleidung angezogen. Schwarze Hose, schwarzes Hemd, Dienstjacke mit dem Logo der Firma. Im Foyer ist es bullig warm, Ahmed schwitzt, während er dem Schlaksigen mit seinen langen Schritten über die schallschluckende Teppichbodenwüste des weiträumigen Theaterfoyers folgt.

„Also, hier sind die Zugänge, da gehen unsere Besucher dann rein. Dort die Notausgänge. Da die Garderoben und Toiletten, da entsteht immer ganz schönes Gedränge. Dort ist die Bar, die umlagern dann unsere Besucher in der Pause. Schön hier, nicht wahr?“

Der Theatermann blickt ihn an, und Ahmed nickt unbestimmt.

„Aber damit und auch mit dem ganzen Saaleinlass haben Sie nichts zu tun, das machen alles meine Leute.“

„Und was habe ich zu tun?“, fragt Ahmed.

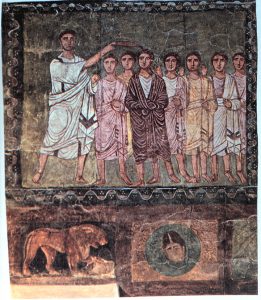

„Ihrem Vorgesetzten haben wir das ja schon erklärt. Wie haben hier diese Woche ein jüdisches Orchester zu Gast, und es ist nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, dass es in diesem Zusammenhang zu Protestaktionen kommt.“

Ahmed legt sich im Kopf die Worte zurecht: Nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen? Es dauert einige Sekunden, bis er verstanden hat: nicht wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, ah ja, könnte also sein.

Der Mann vom Theater schaut ihn an, mustert ihn, schaut ihm beim Verstehen zu. Er ist mindestens einen Kopf größer als Ahmed, allerdings sichtbar frei von jeglicher Muskulatur.

„Wegen Gaza und so, Sie wissen schon.“

Während er das Wort „Gaza“ aussprach, hatte er den Blickkontakt gelöst und über ihn hinweg geblickt, fällt Ahmed jetzt auf, als richte der Mann vom Theater seine Worte nicht an ihn, sondern an irgendwen, der hinter ihm stand. Gaza. Natürlich weiß Ahmed. Im arabischen Sender gibt es kaum ein anderes Thema. Grausige Bilder: rauchende Trümmer, blutende Körper auf dem nackten Boden, angeblich in einem Krankenhaus. Explodierende Bomben. Verzweifelte Frauen. Verdreckte Kinder. Soldaten. Ahmed kannte das alles aus seiner Heimat. In Syrien hatten Muslime gegen Muslime gewütet, denkt sich Ahmed, in Gaza wüten Juden gegen Muslime. Seit Jahren schon, immer das gleiche. Hoffnungslos.

Ich mag keine Juden, denkt sich Ahmed.

„Sie müssen also bitte einen Blick auf das Geschehen haben,“ redet der Dünne jetzt wieder, „Sie müssen unterbinden, dass Angriffe im Foyer stattfinden oder Unbefugte auf die Bühne springen, herumschreien oder so.“

Ahmed nickt, fühlt sich aber unwohl. Juden auf der Bühne, denkt er sich, das hatte mir Pablo nicht gesagt. Aber Job ist Job.

„In solchen Fällen üben Sie bitte unser Hausrecht aus,“ hört Ahmed den Mann vom Theater, „dann sorgen Sie bitte für Ordnung, begleiten solche Personen heraus. Vor und nach der Vorstellung behalten Sie das Foyer im Auge, während der Vorstellung haben Sie einen Platz im Saal.“

Der Dünne blickt zu Ahmed herab. „Notfalls müssen wir die Polizei rufen. Die weiß Bescheid und ist in drei Minuten hier.“ Ahmed will nichts zu tun haben mit der Polizei. Er ist nur geduldet.

„Aber wenn nichts passiert, was wir natürlich hoffen, dann haben Sie auch nichts zu tun“, sagt der Dünne.

Hier passiert gar nichts, das ist ja hier absolutes Nichtstun, grübelt Ahmed, während er mit langen Schritten durch das Theaterfoyer wandert, immer hin und her von einem Ende zum anderen. Sich benehmen. Nicht auffallen. Job ist Job. Ahmed blickt aufs Handy. Noch eine halbe Stunde bis Vorstellungsbeginn, und ihm ist jetzt schon langweilig. In den dicken Sesselgruppen versinken wohlgekleidete Menschen. Alles Deutsche. Meist alt. Manche balancierten ein Sektglas in der Hand, andere blättern in den Heften, die überall herumliegen. Gedämpftes Geplauder. Ihre Leitkultur, denkt Ahmed. Gemüüütlich. Leitkultur, Leit … Kultur, Leitkultuuur“, murmelt Ahmed vor sich hin. Wenn er sonst nichts zu tun hat, übt er deutsche Worte. „Gemüüütlich, üüü, gemüüütlich, …“

Dann ertönt ein sanfter dreitöniger Glockenschlag – ding, dang, dong -, und die in einer dunkelblauen Uniform gekleideten Damen an den Türen öffnen die Zugänge. Sehr diszipliniert strömen die deutschen Grauköpfe dem dunklen Saal entgegen.

Wofür bin ich hier? Hier passiert doch rein gar nichts, denkt sich Ahmed.

„Ich zeige Ihnen Ihren Platz!“, hört er da die Stimme des Langen vom Theater hinter sich. Ahmed spürt einen kurzen Griff an den Oberarm, und ohne Nachzudenken spannt er seinen trainierten Bizeps an. Der Lange lässt sofort los. Ahmed folgt ihm zur vordersten Tür, ignoriert das Lächeln der blauuniformierten Einlassdame und bekommt einen Randplatz in der dritten Reihe zugewiesen. „Und das Handy bitte ausmachen!“, raunt der Dünne ihm noch zu.

Das Theater ist höchstens halb voll, stellt Ahmed fest. Viele Deutsche sind das wohl nicht, die den Juden zuhören wollen. Ahmed behält das Geschehen im Blick und nimmt sich vor, auch während der Vorstellung mehr in den Saal zu blicken als zur Bühne. Wenn hier einer stören will, dann sitzt er ja wohl jetzt hier irgendwo in diesen Reihen, denkt sich Ahmed. Die Juden auf der Bühne mag er ohne hin nicht. Aber Job ist Job.

Die Blaufrauen schließen lautlos die Türen. Ersterbendes Gemurmel. Das Licht dimmt herab und Ahmed setzt sich.

(3)

„Das glaubst Du nicht, was die Juden da im Theater spielen“, sagt Ahmed am nächsten Morgen zu Selda. „Das ist kein Theater. Das ist eigentlich Musik, aber die ist ganz schrecklich. Katzengejaule. Ich habe mich zu Tode gelangweilt. Dazwischen tritt eine Frau auf, die redet mittenrein in die Musik, ruft und schreit irgendwas von Tod und Vernichtung und Schuld, keine Ahnung was das bedeuten soll.“

Selda füllt die Brotzeitboxen für die Kinder. „Gab´s denn Stress?“, fragt sie.

„Nein, überhaupt nicht. Gar nichts. Total langweilig. Alles alte Leute. Das gehörte wohl so, das mit dem Dazwischenreden in die scheußliche Musik. Totenstill war es am Ende, weil die Frau da auf der Bühne was erzählt hat von Gewalt. Stell Dir vor, die hat erzählt, dass es in Deutschland mal Leute gegeben hat, die haben die Kinder ihrer Nachbarn ermordet, einfach so, grundlos, und dann sind sie nach Hause gegangen und haben mit ihren eigenen Kindern zusammengehockt und ihr Weihnachten gefeiert. Als wäre nichts gewesen.“

Ahmed schüttelt den Kopf. „Und wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat die Frau den Leuten im Theater vorgeworfen, dass diese Kinder jetzt groß sind, also Erwachsene, und die sollen jetzt deshalb irgendwie ein schlechtes Gewissen haben oder so.“

„Verstehe ich nicht“, sagt Selda.

„Ich auch nicht. Was da auf der Bühne los war, das fand ich jedenfalls total langweilig. Diese Musiker, angeblich Juden, sehen aber ganz normal aus, und dann die böse Frau mit ihren Geschichten. Muss ich mir diese Woche noch viermal anhören. Aber Job ist Job. War auf der Baustelle einfacher.“

Selda schließt die Brotzeitboxen und ruft ihre Kinder.

(4)

Ahmed friert wieder. Totenstille auf der Straße. Die Deutschen feiern Weihnachten heute Abend, niemand unterwegs. Sollen sie feiern.

„Kannst Du die Schicht auch allein machen?“, hatte Pablo ihn am Handy gefragt. „Janni hat sich krankgemeldet, und ich bekomme so schnell keinen Ersatz, nicht heute an Weihnachten.“

Klar konnte er die Schicht auch allein machen. Ist halt langweilig. Und gefährlicher, wenn wirklich etwas passiert. Aber was hätte er schon antworten sollen? „Ok“, hatte er gesagt.

„Dafür hole ich Dich morgen früh ab, wenn ich die Ablösung bringe,“ hatte Pablo angeboten. Ahmed hatte durch das Telefon gehört, wie Pablo an seiner Zigarette zog, er konnte den Rauch geradezu riechen, wenn sein Chef ausatmete und die Wolke ins Handy pustete.

„Übrigens,“ hatte er dann ergänzt, „die im Theater waren sehr zufrieden mit Dir. Kannst Dich offenbar benehmen. Vielleicht brauchen sie uns öfter. Wird ja immer mehr gestritten in Deutschland.“

Jetzt also die Unterkunft für Geflüchtete bewachen. Als er ankam aus Syrien, gab´s keine Container. In einer großen Messehalle musste er hausen, stickig und laut war es, aber Ahmed war glücklich, er war im Paradies. Tausendmal besser als die Bomben von Aleppo, tausendmal besser als die Angst, die Erschöpfung in den nassen Nächten auf der endlosen Wanderung durch den Balkan.

Trotzdem arme Kerle, denkt Ahmed, die hier darauf warten, ob sie geduldet werden. In ihrer Leitkultuuuuur. Gar nicht gemüüütlich. Er blickt aufs Handy: Minus zwei Grad, Schneeregen. Sekunden später sickert das Nass der ersten Flocken durch seine Haare auf die Kopfhaut. Job ist Job, bringt Extrageld, da muss ich durch. Er zieht seine Kapuze über und macht sich auf die Runde. Drei Minuten benötigt er dafür, die eingezäunte Containersiedlung zu umrunden. Jede Stunde sollte er es viermal machen, alle fünfzehn Minuten.

Der Schnee schmilzt sofort, wenn er auf den Boden fällt. Seit Tagen reden die Deutschen davon, ob es „weiße Weihnachten“ geben könnte. Auch sowas von ihrer Leitkultur. Ihm ist das egal, für Ahmed gibt es nur nasses oder trockenes, kaltes oder warmes Wetter. Jetzt war nasses, kaltes Wetter, und das ist die schlechteste Kombination, wenn man draußen herumstehen muss. Ahmed blickt zu den Containern hinüber. Überall Licht, zu hören ist aber nichts. Gut so, denkt sich Ahmed. Security bei Flüchtlingsunterkünften ist nicht beliebt. Immer wieder streiten die Leute untereinander, oder es kommen Deutsche, die Ärger machen wollen. Heute hoffentlich nicht, denkt Ahmed. Die Deutschen sind beschäftigt mit ihrem Weihnachten.

Da entdeckt Ahmed eine offene Containertür, das Fester daneben ist dunkel. Er tritt heran, klopft, ruft, leuchtet mit seiner Stablampe herein: Ein Stockbett, ein Tisch, zwei Stühle. Ein Schrank mit offenstehenden Türen. Alles leer. Nicht belegt. Offenbar hat jemand vergessen, den Container abzuschließen. Ahmed zieht die Tür zu und setzt seine Runde fort.

Zwei Stunden später hat es aufgehört zu schneien. Jetzt ist der Himmel klar, einige helle Sterne funkeln herab, aber viele von ihnen sind nicht zu sehen, weil eine Straßenlampe den Eingang zur Containersiedlung hell ausleuchtet, ein greller Lichtkegel. Ahmet tritt in das Licht, als er von seiner zehnten Runde zurückkehrt.

„Da, da, da ist jemand!“, hört Ahmed die Stimme einer Frau, von irgendwoher im Dunkel um ihn herum. Ahmed blickt sich um, sieht nichts, tastet in einem Reflex nach seinem Elektroschocker. Es ist mitten in der Nacht, was war das für eine Stimme?

„Da, schau doch!“, hört Ahmed. Aus dem völligen Dunkel tritt eine schwangere Frau in den Lichtkegel.

„Hallo“, ruft Ahmed, „Wer sind Sie? Was wollen Sie?“

Jetzt wird auch ein Mann sichtbar, der hinter der Frau hertappt, schwarze Haare, ein Bart, lange Locken, ein kleines tellerförmiges Hütchen auf dem Kopf. Er hat ein Handy in der Hand, das Display leuchtet.

„Sei vorsichtig“, sagt der Mann. „Wir sind hier nicht erwünscht, denk immer dran.“

Ahmed geht auf das seltsame Paar zu. „Was wollen Sie hier?“

Die beiden weichen zurück. „Wir sind auf Herbergssuche. Wir brauchen einen Platz für die Nacht,“ stammelt die Frau. „Und bald wird mein Kind kommen. Wir können nicht mehr weiterlaufen.“

„Dieser Mann wird uns töten,“ sagt der Mann.

„Nein“, ruft Ahmed. „Ich töte niemanden. Ich bin von der Security. Ich sorge für Sicherheit. Das ist mein Job hier in Deutschland.“

Zögernd nähern sich die beiden wieder. Die Schwangere weint. „Ich kann nicht mehr,“ jammert sie, „immer auf der Flucht. Es geht nicht mehr.“ Sie lehnt sich an ihren Mann und reibt sich die Augen. Der Fremde nestelt an seinen seltsamen Locken herum und hält Ahmed sein Handy unter die Nase. „refugee accomodation“ steht dort. Der blaue Punkt daneben blinkt. Ziel erreicht.

Schweigend stehen sie sich gegenüber, ein paar Sekunden vielleicht. Dann umfasst der Gelockte mit dem Hütchen die Schultern seiner Frau, und wendet sie herum. „Komm, wir gehen weiter“, sagt er.

„Für eine Nacht,“ ruft Ahmed dem rätselhaften Pärchen hinterher und winkt. „Ist ja schließlich Weihnachten.“ Er geht voraus, öffnet die Tür zu dem leeren Container und weist die beiden mit einer Kopfdrehung hinein.

(5)

Sechs Uhr, Feiertag. Es ist noch stockdunkel, und dazu klirrend kalt. Ahmed steigt in den SUV, während sich die beiden Kollegen, die ihn ablösen, auf ihre erste Runde machen. Pablo hatte sie mitgebracht und angeboten, Ahmed zur Bahn zu bringen.

„Gab´s was Besonderes?“, fragt Pablo.

Die Straßen sind leer. Dünne Nebelschwaden wabern in der Dunkelheit. Beim Vorbeifahren erfasst ein Bewegungsmelder den SUV und löst eine bunte Lichterkette aus, die sich plötzlich blinkend um ein Supermarktschild schlingt. „Merry Christmas“, blinkt es.

„Nein,“ sagt Ahmed. „nichts Besonderes. Job ist Job.“

—————————————-

Der Abschnitt über die Theateraufführung war inspiriert von einem Erlebnis, das ich im Schauspiel Stuttgart hatte: Konzert und Lesung „Kofflers Schicksal“ mit dem Jewish Chamber Orchestra Munich und der Schauspielerin Jelena Kuljic von den Münchner Kammerspielen (am 3. Dezember 2023). Weitere Konzerte dieser Art finden u.a. am 24. Januar 2024 in Deggendorf, am 1. März in Dresden und am 14. April in Düsseldorf statt, siehe Konzertkalender.

„Der Paradiesbaum“ – meine Weihnachtsgeschichte vom letzten Jahr finden Sie hier.