„Du hast den Farbfilm vergessen!“ schimpfte 1974 die 19jährige Sängerin der Gruppe „Automobil“, Nina Hagen, ihren Reisebegleiter Micha. „Automobil“ landete damit in der Schlagerparade der DDR.

„Alles grau“, urteilte das Westkind

Brauchte man in der DDR einen Farbfilm? „Nun glaubt uns kein Mensch, wie schön ’s hier war“, ging der Text des Liedes weiter, „alles Blau und Weiß und Grün – und später nicht mehr wahr!“ Es gab eine Zeit, in der westdeutsches Vorurteil dem Osten unseres Landes attestierte, dort sei „alles grau“. Und tatsächlich kann sich der Flaneur gut an seine erste Reise in die gerade ganz neu und frei zugänglich gewordene Noch-DDR erinnern. Die damals sechsjährige Tochter schaute nach dem Überwinden der nicht mehr gesicherten innerdeutschen Grenze lange und fasziniert aus dem Fenster, die ersten Dörfer kamen ins vorbeiziehende Bild, und was sagte das unvoreingenommene Westkind? „Alles grau!“

Wer heute durch Berlin wandert oder fährt, kann West und Ost nicht mehr an der Farbigkeit unterscheiden. Aber farbig bunt ist deshalb noch längst nicht alles. Von einem Ort, der „Topografie des Terrors“ heißt, erwarten wir vielleicht auch aus gutem Grund nicht gerade Farbigkeit. Hier wird kein Farbfilm benötigt. Der Ort fordert den Besucher als graue Steinwüste, ein eingezäuntes Areal, ein modernes graues Gebäude in seiner Mitte, ein abgesenkter Graben, ein langes Stück DDR-Mauer an seiner Seite – alles grau. Es bedarf einiger Mühe, sich bewusst zu machen, was das hier eigentlich für ein leeres Straßenkarree ist. Häuser standen her bis zum Kriegsende, Paläste, prächtige Bauten, ein nobles Hotel, aber es gab auch Hinterhöfe, Garagen, Gärten, Lauben. Wenig davon ist übrig, alles ist platt und grau. Die „Topografie des Terrors“ wurde 1987 nach langer Diskussion zu einer begehbare Gedenkstätte, die erinnern soll an das Grauen, das in nationalsozialistischer Zeit dort geschah. Denn hier standen die Zentralen des Terrorregimes, das Hauptquartier von SS und SA, von Gestapo und Polizei, alle auf diesem Fleck, vereint zwischen vier Straßen.

Bomben der Alliierten zerstörten das Zentrum des Grauens, Ruinen blieben übrig von der brutal-rechtlosen Machtausübung. In den 60er Jahren wurde entschieden, das unwirtliche Gelände unmittelbar an der Mauer abzuräumen – und nichts von den Palästen zu erhalten, in denen die Mörder residierten, folterten, quälten – Betriebsfeste feierten, zu Geburtstagen anstießen, Siege bejubelten und Niederlagen schönredeten. Was man heute noch dort findet ist ein modernes Dokumentationszentrum über die Nazidiktatur und eine informative Freiluftausstellung über Deutschlands Irrweg von der Weimarer Republik hin zur totalen Niederlage im selbst angezettelten „totalen Krieg“. Alles wichtig und sehenswert, vieles davon schon hundertmal gesehen.

Moderne Archäologie

Was diesen Ort besonders macht ist so etwas wie moderne Archäologie. Unter dem Schutt der abgeräumten Nazi-Paläste wurden bei der Neugestaltung als Gedenkort die immer noch vorhandenen Pflastersteine der Einfahrten gefunden, über welche die Opfer der Gestapo in die Folterkammern gekarrt wurden. Die eingestürzten Eingangstore der Gestapo-Zentrale, kantige Ruinen, mahnen, einst unbeachtet liegengelassen, jetzt an die Todesangst der Menschen, die das Osttor einst passierten. Unterirdische Gefängniszellen der Gestapo wurden ausgegraben und pietätvoll wieder zugeschüttet, aber markiert. Die graue Topografie deutet die angelegten bombensichern Kellergänge an, zeigt die unterirdisch angelegten Räume einer Cafeteria der Folterknechte.

Die Westdeutschen der Nachkriegsjahre vergaßen sicher keinen Farbfilm, wenn sie in den Urlaub fuhren. Aber die Orte ihrer eigenen grauen Vergangenheit wollten sie gerne aus den Augen und damit aus dem Sinn haben. Alle möglichen Verwendungszwecke für die leere Brache direkt an der Mauer wurden diskutiert. In den 70er Jahren richtete Westberlin schließlich auf dem Gelände ein „Autodrom“ ein, einen Freizeitpark, auf dem man das Autofahren üben konnte – ohne Führerschein hinweg über die Folterkammern des Führers.

Heute denken wir anders. Der Gang über das weite Gelände wird zur Zeitreise vom Grauen ins Grüne. Der Besucher kann das ganze Gelände abschreiten, einige der alten Trassen des Autodroms nutzend, und findet sich bald in einem idyllischen Robinienwäldchen wieder, in dem die Blumen blühen und die Bienen summen. Zurück führt der Weg zur Betonrohr-bewehrten grauen Mauer, das von Mauerspechten durchlöcherte, angenagte, jetzt unter Denkmalschutz stehende Monument der deutschen Teilung. Die Geschichte erlaubt uns, heute ohne Schmerz über sie hinweg zu sehen, hinauf zum Gebäude des heutigen Bundesfinanzministeriums, das so grau und abweisend dasteht, als wollte es allen Klischees von der grauen DDR und dem öden Grau jedes Bürokratenapparates gerecht werden.

Olaf Scholz ist am Aussehen seines Dienstsitzes unschuldig. Das „Detlef-Rohwedder-Haus“ wurde als Monumentalbau von den Nazis errichtet, beherbergte das Reichswehrministerium, später in der DDR das „Haus der Ministerien“ und gab so vielen grauen Bürokraten der DDR einen Arbeitsplatz. Nach dem Fall der Mauer war der graue Kasten dann Sitz der Treuhandanstalt (nach dessen ermordeten Präsidenten er später benannt wurde) und seit 1999 ist dort der Sitz des Bundesfinanzministers. Vermutlich würde der Minister schon am Denkmalschutz scheitern, wenn er den Versuch unternähme, sein Haus bunt anmalen zu lassen.

Das Bunte muss von woanders her kommen

Das Graue gehört zu diesem Gebäude, wie das Grauen zur Topografie des Terrors gehört. Also muss das Bunte von anderswo kommen. Und siehe da, Blick zurück, keine hundert Meter, außerhalb der Einzäunung, da wartet es schon, das überraschende Bunt. Stehen da tatsächlich knallrote Baumstämme mit leuchtend weißen Punkten? Wie bitte – rote Baumstämme mit weißen Punkten? Kann das sein und wenn ja – wie und warum? Der Anblick ist unglaublich und macht so hoffnungstrunken wie das Licht am Ende eines zu langen Tunnels, so glücklich wie das Durchbrechen eines neuen, strahlenden Motivs in der Musik, wie die erste Blüte im Schnee.

Rote Bäume mit weißen Punkten? Gewachsen können sie so nicht sein, also nochmal hingeguckt: Die bunten Bäume sind eingewickelt und sie sind ein Kunstwerk, Teil einer Ausstellung der japanischen Künstlerin Yayoi Kusama im benachbarten (von außen übrigens auch ziemlich grauen) Gropius-Museumsbau. Gelockt von den roten Bäumen, schnell online einen Timeslot gebucht, den Corona-Test gezückt, und raus aus der grauen „Topografie“ rein in den Ausstellungpalast. Durstig nach Buntheit, nach Farbenpracht und Vielfalt. Im Foyer räkeln sich die roten Punkte im dichten Gewirr dicker Tentakel über-mannshoch bis ins Obergeschoss der Halle, bilden einen Dschungel der Farbenpracht, laden ein zu weiteren farbigen Abenteuern der Kunst. Man muss nicht alles verstehen, was sich die Künstlerin aus dem fernen Osten dabei gedacht hat, aber dem bunten Zauber der manchmal durch Spiegel ins Unendliche gesteigerten Farbigkeit ihrer Werke wird sich niemand entziehen, der sensiblen Sinnes ist.

Übersatt erfüllt von Farben tritt der Besucher wieder heraus in das reale Berlin, das jeden Tag so bunt gepunktet sein kann, wie der Stamm dieser Bäume, zwischen denen er jetzt steht. Bunt wie das frische Grün an den Zweigen der rotgepunkteten Bäume, oder so gelb wie die vorbeirauschenden DHL-Autos, oder so leuchtend blau wie der sommerliche Himmel. Oder so grau wie das Finanzministerium.

„Du hast den Farbfilm vergessen“ mit Nina Hagen auf youtube (hier in einer Live-Aufnahme von 2018):

Die Website der Topografie des Terrors: https://www.topographie.de/topographie-des-terrors/

Die Website der Ausstellung von Yayoi Kusama (noch bis 15.8.2021): https://www.berlinerfestspiele.de/de/berliner-festspiele/programm/bfs-gesamtprogramm/programmdetail_299677.html

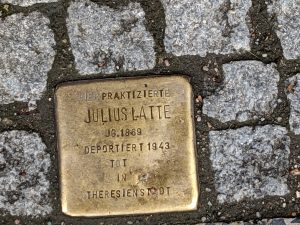

Neue Roßstraße 16, 17. März 1943: Gleich vor der Haustür erinnert der erste Stolperstein an ein Opfer der Judenverfolgung. Den Ermordeten Namen geben, das ist das Ziel der Initiative „Stolpersteine“, also hier der Name: Julius Latte, ein jüdischer Arzt, der hier praktizierte, wurde an diesem Tag nach Theresienstadt deportiert und drei Monate später dort ermordet.

Neue Roßstraße 16, 17. März 1943: Gleich vor der Haustür erinnert der erste Stolperstein an ein Opfer der Judenverfolgung. Den Ermordeten Namen geben, das ist das Ziel der Initiative „Stolpersteine“, also hier der Name: Julius Latte, ein jüdischer Arzt, der hier praktizierte, wurde an diesem Tag nach Theresienstadt deportiert und drei Monate später dort ermordet.