St. Johannes, Am Kloster, Malgarten bei 4965 Bramsche

Mein Besuch am 28. August 2021

Der Ort ist eine Idylle. Viele Klöster habe ich schon besucht, viele gut renovierte, manche schon verfallen. Malgarten ist aber weder das eine, noch das andere. Sondern ein Ort von besonderer, intimer Inspiration. Künstler sind dort zu Gange: Ein Geigenbauer lädt zu Workshops ein, eine Holzbildhauerin schnitzt herum und eine Yoga-Lehrerin lässt die Klangschalen tönen. Das weitläufige Gelände ist in Privatbesitz. Es findet sich Gastronomie dort und zahlreiche Künstlerateliers. In einfachen Zimmern kann man auch klösterlich übernachten.

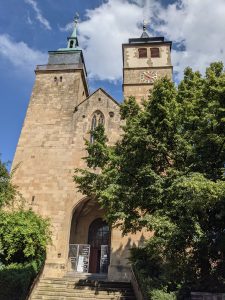

Inmitten dieses bunten und doch stillen Areals, das einmal ein Benediktinerinnenkloster war, und damit eine katholische Insel im evangelisch reformierten Osnabrücker Land, finden sich zwei Friedhöfe und eine Kirche. Tief duckt sich die katholische Pfarrkirche St. Johannes in das klösterliche Ensemble. Nur der spitze Turm weist den Weg zur Kirche. Das Innere des Gotteshauses ist von der Bausubstanz viel älter, im Inneren aber barock gestaltet. Nicht überladen, eher zurückhaltend, und so ruht der Blick auf Chorgestühl, Kanzel und Orgel. Ein schöner Raum! Das ganze Kloster huldigte der Marienverehrung; die Kirche tut es noch heute. Mir hat sich ein stiller Winkel im hinteren Kirchenraum als besonders stimmungsvoll ins Gedächtnis eingegraben. Gläubige oder auch nur spirituell zugängliche Besucher können dort einer Madonnenstatue eine Kerze anzünden. Und dann durch das kleine Fenster ein Blick hinaus in den stillen Klosterhof – Malgarten lässt davon träumen, der Welt entrückt zu sein. Wäre da nicht die nahe A1, deren Rauschen und Dröhnen herüberklingt. Meine Bitte: Nicht achtlos vorbeifahren!

Die Website von Kloster Malgarten enthält sehr gute Informationen zur Kirche und auch zu den dort tätigen Künstlern: https://www.forum-kloster-malgarten.de/

Ich hatte das Glück, bei meinem Besuch am Markttag sogar eine ehrenamtlich tätige Kirchenaufseherin in dem innen modernen Kirchlein anzutreffen, die mir trefflich Auskunft über Baugeschichte und historische Hintergründe geben konnte. Wie schön, dass sich Menschen für einen einladenden Sozialraum Kirche engagieren!

Ich hatte das Glück, bei meinem Besuch am Markttag sogar eine ehrenamtlich tätige Kirchenaufseherin in dem innen modernen Kirchlein anzutreffen, die mir trefflich Auskunft über Baugeschichte und historische Hintergründe geben konnte. Wie schön, dass sich Menschen für einen einladenden Sozialraum Kirche engagieren!