Drei Monate in der Hauptstadt, und kein Ende der Chancen in Sicht. Der Flaneur ist nicht fertig mit dieser Stadt, aber seine Berliner Zeit ist erst einmal vorbei. Was lernt ein Stuttgarter nach drei Monaten in Berlin?

Rechne mit allem

Ein halbnackter Indianer mit Federschmuck auf dem Gehweg neben Dir? Nur kein Aufsehen deshalb. Ein Häufchen Demonstrierender quert mit dröhnendem Sound Deinen Weg und Du verstehst nicht einmal, worum es geht? Einfach abwarten und vorbeiziehen lassen. Berlin ist ein brodelnder Kessel, steckt voller Überraschungen, die aus ihm aufsteigen. Jederzeit können Menschen, Fahrzeuge, Tiere, Gerüche, Ideen, Chancen, Absurdes und Geniales, auftauchen, mit denen ein naiver Besucher zuallerletzt rechnet. Lass Dich überraschen!

Scheitere lustvoll an der Unendlichkeit der Möglichkeiten

Berlin zu erkunden, gleicht dem Versuch, die Unendlichkeit zu vermessen. Was diese Stadt hoch- und subkulturell vorhält, anbietet an Orten des Lernens und Gedenkens, des Spürens und Lesens und Hörens, des Grau und Grün und Bunt, des Laut und Leise – das wird man niemals alles erfassen können. Denn es entsteht täglich Neues, mehr und schneller, als der Besucher erleben kann.

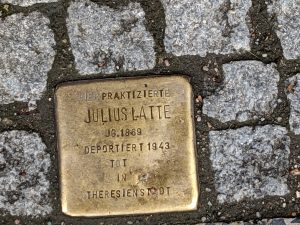

Spüre Deine Wunden

Berlin lehrt jeder und jedem Deutschen, dass wir mehr sind als eine Nation der Auto-Erfinder und manchmal erfolgreichen Fußballer. Man muss nur hinsehen, nicht achtlos vorbei oder darüber hinweg latschen: Berlin erinnert auf fast jedem Schritt an die Brüche deutscher Geschichte. Es sind die Wunden der Nation und ihrer Entstehung, die wir in Berlin spüren, wenn wir es zulassen. Es ist Berlin, das oft stellvertretend für uns alle am Kreuz unserer Geschichte leidet.

Sei Dir Deiner Privilegien bewusst

Armut begleitet den Alltag auf vielen Straßen in dieser Stadt, sicherlich nicht nur, aber stärker wahrnehmbar in Berlin als in anderen deutschen Großstädten. Menschen, die sich mit dem Sammeln von Flaschen ihre Rente aufbessern, oder Migranten, die auf der Straße während der roten Ampelphasen das Fenster putzen oder Jonglierkunststücke vorführen, tun das auch hier nicht, weil es ihnen Spaß macht, sondern weil sie Geld brauchen für ein Leben in der großen, manchmal teuren, immer gnadenlosen Stadt.

Überprüfe Deine Vorurteile

Es ist leicht, über Berlin zu lästern. Aber gemessen an den Klischeebildern, die der Rest der Republik auf die Hauptstadt klebt, funktioniert Berlin prächtig. Ja, so manches ist unzulänglich. Manchmal quellen die Mülleimer über, und nicht immer und überall fühlt man sich wohl in dieser Stadt. Die endlose Bauphase des Flughafens war geeignet für Hohn und Spott. Manchmal trifft man auf Menschen, deren „Berliner Schnauze“ sich mit sprödem Charme zu einer äußerst gewöhnungsbedürftigen Form von Kundenorientierung mischt. Aber auch das Gegenteil ist zu erleben: Humor und Engagement helfen über viele Hürden.

Bleibe gelassen

Nach dreihundert Metern rechts abbiegen, rät das Navi? Noch kein Grund, auf die rechte Spur zu wechseln. Vermutlich steht dort auch auf den verbleibenden Metern noch jemand in zweiter Reihe, diskutiert jemand sein Familienleben an der offenen Autotür, parkt ein Lastenfahrrad. Abends um acht und nichts mehr zu essen daheim? Kein Grund zur Panik, viele Läden haben noch offen, die Spätis sowieso. Notfalls liefert ein Fahrradkurier den Einkauf innerhalb garantierter zehn Minuten nach Hause. Es ist nie zu spät, es gibt immer noch eine andere Option.

Lerne Sprachen

Die Wahrscheinlichkeit, im Berliner Straßencafé das Gespräch am Nebentisch verfolgen zu können, steigt mit der Sprachkompetenz. Dass es in Deutsch stattfindet, ist nicht die Regel, sondern die Ausnahme. Rechne damit, dass auch der Ober, der Kioskbetreiber, der Fahrradkurier Dich gar nicht versteht, wenn Du es nicht auf Englisch versuchst. Oder, je nach Kiez: Auf arabisch, türkisch, russisch, polnisch …

Steig um aufs Fahrrad

Das Fahrzeug der Wahl in dieser Stadt ist das Fahrrad, und die Berliner wissen es. Unfassbar viele Fahrräder sind unterwegs – und ihnen wird von der Stadtpolitik Vorfahrt eingeräumt. Das Ergebnis einer konsequent Radfahrer-orientierten Verkehrspolitik ist eindrucksvoll: weniger Autoverkehr auf den Straßen der Innenstadt, als man erwarten würde. Und ein Konsens der Stadtgesellschaft: Fahre nicht mir dem Auto, wenn Du es vermeiden kannst. Manchen Radfahrern genügt das noch immer nicht; als Autofahrer lebt man in der ständigen Sorge, regelwidrig abbiegende, gegen die Fahrtrichtung dahinsausende, oder nächtens gänzlich unbeleuchtete Radfahrer zu übersehen. Dabei sei gerne eingeräumt: Rücksichtslose Autofahrer bedrohen regelkonform fahrende Radler mehr als umgekehrt.

Schau hin, wer alles für Dich arbeitet

Natürlich ist das auch in Stuttgart, München, Rio oder New York so: Ein großes komplexes Gemeinwesen hält zusammen, weil viele dafür arbeiten. Es ist vielleicht der externe Blick, der dem Flaneur die Augen dafür in dieser Stadt geschärft hat. Wie viele Menschen frühmorgens aufstehen oder spätnachts heimkehren, sich müde in einen Bus oder eine U-Bahn setzen, damit der Dreck wegkommt, der im Müllraum des Hochhauses stinkend vor sich hin gärt. Damit der Verkehr geregelt wird, wenn die nächste der zahllosen Demonstrationen oder Staatskarossen sich ihren Weg bahnen kann. Damit der Drogenkranke versorgt wird, der auf dem U-Bahnsteig leblos herumliegt. Damit das ungeduldig und hungrig bestellte Lieferessen pünktlich ankommt. Damit die alte Dame von nebenan gepflegt wird. Heerscharen von Knechten und Mägden der Wohlstandgesellschaft halten diese am Laufen, rund um die Uhr, jeden Tag, bei Hitze und Kälte und Regen und Schnee.

Achte Dein Handy

Das Berliner Leben im Hier und Jetzt ist ohne ein leistungsfähiges Smartphone eine schaurige Herausforderung. Also achte das Handy, denn es ermöglicht Dir alles: Orientierung in den Straßenschluchten, Fahrkartenkauf im Nahverkehr ohne Kleingeldstress, das Auffinden der nächsten öffentlichen Toilette, das Freischalten von Fahrrädern und Fahrzeugen jeder anderen Art. Und das Nachschlagen aller Namen, Orte und Ereignisse im online verfügbaren Weltwissen. Es unterhält Dich mit Musik Deiner Wahl oder gelehrigen Podcasts, falls Dich die Reize und Herausforderungen des urbanen Flanierens noch nicht auslasten. Es stellt die Verbindung zur Welt her, jederzeit und überall. Kinderwagen-schiebend Sprachnachrichten aufnehmen ist Jungfamilien-Alltag. In die U-Bahn einsteigen und mit Knopf im Ohr telefonieren – allgemein üblich. Es wurden auch schon Radfahrer gesichtet, die freihändig dahinsausend und kopfhörer-bewaffnet das Handy vor sich haltend an Videokonferenzen teilgenommen haben.

Kümmere Dich um das Grün

Berlin im Hochsommer ist ein glühender Moloch. Himmelstürmende Betonwände, endlose Steinpflaster, graue Asphaltwüsten speichern tagsüber die Hitze der glühenden Sonne und heizen nach Sonnenuntergang die Stadt in den besonders urbanen Ecken zu einem kollektiven Saunaerlebnis auf. Die Berliner reagieren mit einer Sinfonie luftiger Kleidung, mit attraktiven Eisdielen und viel Grün. In Berlin wird gepflanzt und gegärtnert ohne Unterlass, Straßenbäume werden von Gieß-Paten mit Wasser versorgt, eifrige Anwohner legen kleine Ziergärtchen rund um die Bäume herum an und verteidigen diese hartnäckig gegen den alltäglichen Straub und Dreck der Großstadt. Urban-Gardening-Areale boomen. Und die Berliner achten und stürmen ihre Seen, ihre Wasserflächen, ihre Parks. Jedes Pflänzchen, jeder Blumenkasten, jeder Baum, jeder Park hilft gegen die Hitze der Stadt.

Lass einen Koffer zurück

„Ich hab‘ noch einen Koffer in Berlin, deswegen muss ich nächstens wieder hin“, sang in den sechziger Jahren Marlene Dietrich (und einige nach ihr). Der Text war für ein nüchternes Gemüt schon immer rätselhaft mystisch: Wo sollte denn bitte dieser Koffer sein? Zurückgelassen im Hotel? Bei Verwandten auf dem Dachboden? Durfte man sich einfach so einen Koffer vorstellen, unklaren Inhalts, verstaubt, ungeöffnet, verlockend? Und wie konnte man sich sicher sein, den Koffer auch wieder vorzufinden, wenn man nach Berlin zurückkehren würde?

„Die Seligkeiten vergangener Zeiten, sind alle noch in meinem Koffer drin“, beantwortet der melancholische Schlager diese Fragen. Ja, genauso darf man sich das wohl vorstellen.

„Ich hab´noch einen Koffer in Berlin in der Fassung von Marlene Dietrich auf Youtube: