Ein Essay über Fußball, Mathematik und Moral

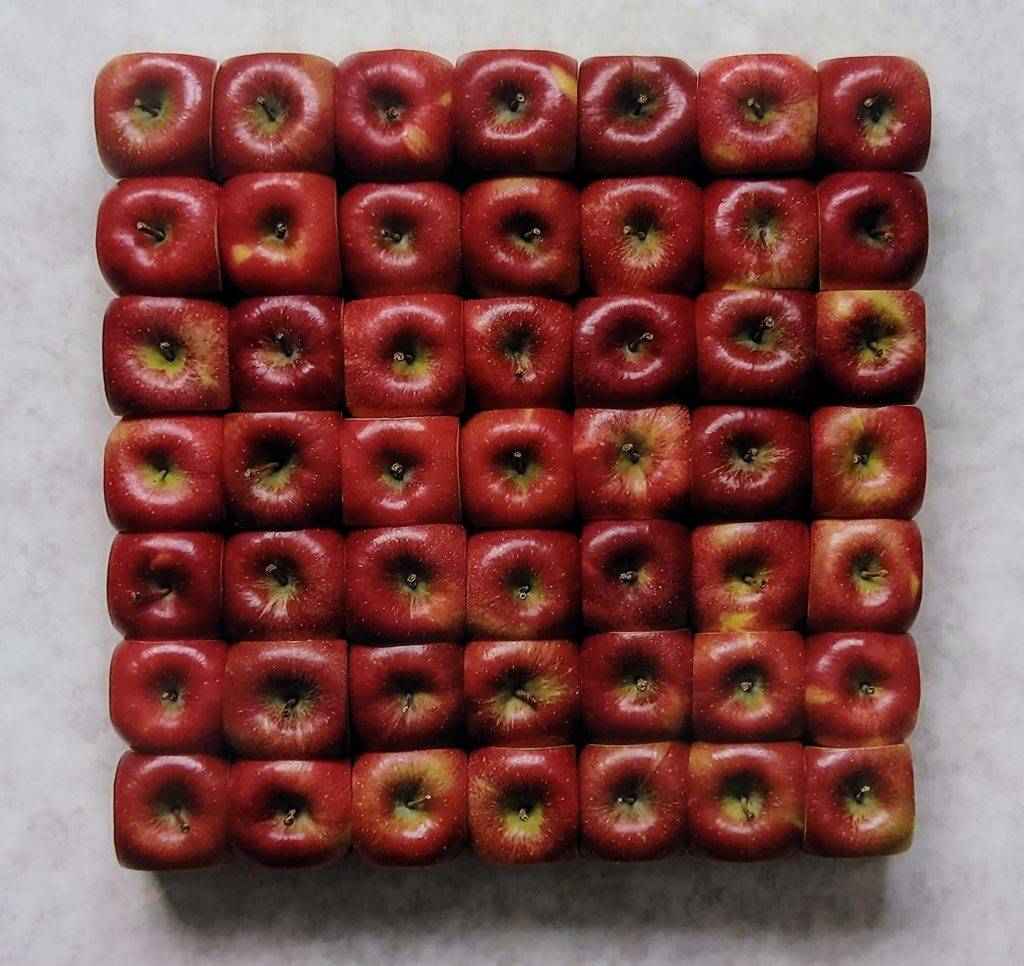

Üblicherweise ist ein Apfel rund. Freiwillig fügt er sich nicht in ein geometrisch sauberes Quadrat. Im allwissenden Internet sind Filmchen zu finden, wie kleine Äpfel beim Größerwerden in ein quadratisches Plastikästchen gezwängt werden, und dann halbwegs eckig vom Baum fallen. Mit etwas Gewalt gelang es auch dem in Hamburg lebenden Künstler Şakir Gökçebağ, den Äpfeln das Runde abzuzwingen. Er hat Äpfel so lange eckig zugeschnitten, bis sie in seinem Kunstwerk, ganz eng zusammengedrängt, einem Puzzle gleich, ein sauberes Quadrat bilden.

Rund und Eckig – das passt nicht

Für den Betrachter des Apfel-Gevierts bleibt ein Störgefühl zurück. Rund und eckig, das widerspricht sich einfach, das ist wie Feuer und Wasser, wie heiß und kalt. Deshalb halten wir inne vor dem Bild mit den sauber zum Quadrat zusammengeschnipselten Apfelgehäusen. Jeder Versuch, das Runde in das Eckige zu bringen, ist eben eine „Quadratur des Kreises“ – und wir wissen instinktiv: Es kann nicht ganz gelingen. Der Versuch, mit Zirkel und Lineal die Fläche eines Kreises exakt in die Fläche eines Quadrats zu übertragen, bleibt unmöglich für die Menschheit. Ein kluger deutscher Mathematiker namens Carl Louis Ferdinand Lindemann hat dafür im Jahr 1882 sogar den mathematischen Beweis erbracht.

So wurde die „Quadratur des Kreises“ zur sprachlichen Metapher. Sie steht für den zum Scheitern verurteilten Versuch, eine moderne Innenstadt gleichzeitig autogerecht und doch saftig grün und lebenswert durchlüftet zu gestalten; sie beschreibt das unmögliche Begehren an den Staat, Wohlstand für alle zu gewährleisten, und doch möglichst keine Steuern zu erheben. Jeder kennt solche Situationen: Man kann nicht beides gleichzeitig haben, die Dinge sind eben entweder rund oder eckig. Man kann sich oft annähern, man kann Kompromisse schließen, aber der Kreis wird nie quadratisch.

Zu besichtigen ist das gewaltsam zusammengepresste Apfel-Quadrat derzeit (und noch bis Mitte April 2023) im Museum Ritter in Waldenbuch bei Stuttgart. Dort widmet man sich ganz speziell der Geometrie in der Kunst, mit Vorrang also solchen Bildern oder Skulpturen, die das Quadrat zum Thema haben. Das Museum gehört zu einem Schokoladenimperium, dessen Produkte ausgeprägt eckig daherkommen – quadratisch nämlich. Noch dazu tragen sie „Sport“ in ihren Namen trägt, was uns mitten hineinführt in diese Betrachtung über das Runde, das Eckige und die Moral.

„Das Runde muss in das Eckige“

„Das Runde muss in das Eckige“, philosophiert das ewige deutsche Fußballgedächtnis und meint damit den simplen Umstand, dass der Ball ins Tor muss. Der banale Satz zieht seine Spannung aus einem inneren Gefühl der Unmöglichkeit, die er auszudrücken scheint. Nicht nur der Fußballfan kennt die Verzweiflung darüber, wenn der Ball einfach „nicht reingehen will“, wo doch eigentlich und rein physikalisch betrachtet eine Lederkugel mit rund zwanzig Zentimetern Durchmesser mühelos zwischen ein Lattengerüst hineinpassen sollte, das mehr als sieben Meter breit und gut zwei Meter hoch ist. Gewiss, ein Torwart will das verhindern, und eine vielfüßige Verteidigung noch dazu. Trotzdem sollte es doch nicht so schwer sein, meint jeder Laie, der einmal vor der leibhaftigen Größe eines Fußballtores gestanden hat. Und wurde dann schnell eines Besseren belehrt, wenn er den Ball mit voller Wucht neben oder über das leere Tor gedroschen hatte.

Was soll das Gerede vom Runden und dem Eckigen? Es geht doch! Vieltausendfach mühen sich an jedem Tag sportbegeisterte Menschen auf der ganzen Welt damit ab, auf den verwöhnt-geheizten Rasenflächen der Stadien genauso wie auf den schweißgetränkten Buckelpisten der Vereine, in den gepflasterten Hinterhöfen oder auf staubigen Bolzplätzen. Und zappelt es dann endlich im Eckigen, das Runde, dann purzeln Kinder jubelnd auf dem Boden herum, brüllen wildfremde Männer ihre Erleichterung heraus, fallen sich erwachsene Frauen gegenseitig um den Hals.

Fußball-Deutschland und die Quadratur des Kreises

Ganz Fußball-Deutschland steht in den nächsten Wochen eine Quadratur des Kreises bevor. Das Runde muss mal wieder in das Eckige, diesmal zur gefühlten Unzeit vor Weihnachten, und noch dazu drängen sich die suspekten Scheichs von Katar dabei als Gastgeber auf den von Wüstenödnis umgebenen grünen Rasen. Die Umstände rund um die dargebotene Veranstaltung sind unsäglich. Eine böse Blutgrätsche der Fußball-Moral ist zu besichtigen: Über 6.500 migrierte Arbeiter sind (lt. der britischen Tageszeitung The Guardian) aufgrund der Arbeitsbedingung beim Bau klimatisierter Stadien in der Wüste verstorben. Für die neuen Arenen wird es keine Verwendung geben, wenn die Fußball-Millionäre abgereist sind. Ein Unrechtsstaat fläzt sich da auf die sportliche Weltbühne, eine Monarchie, die nach der Scharia urteilt, Frauen unterdrückt, Homosexuelle betraft und die Todesstrafe vollzieht. Eine rücksichtslose Elite beutet in Katar die ihnen zufällig zugefallenen Energieressourcen gnadenlos zum eigenen Vorteil aus.

Noch dazu wird eine wahnwitzige Verschwendung von Geld und Energie zu besichtigen sein für ein Turnier, das man genauso gut zu einer passenderen Jahreszeit anderenorts in ohnehin vorhandenen Arenen hätte durchführen können. Oder auf das man vielleicht auch ganz hätte verzichten können, da uns aktuell die Quadratur des allergrößten Kreises unserer Zeit abverlangt wird: Nämlich Energie zu sparen, das Klima zu retten, unsere demokratischen Werte zu verteidigen, in einem Krieg unserer Nachbarn solidarisch zu bleiben, und dabei trotzdem halbwegs Wohlstand für die meisten zu erhalten und allen eine warme Wohnung zu heizen.

Gucken oder nicht?

Was also tun? Gucken oder nicht? Glühwein zum Elfmeterschießen? Fein raus sind nur die, deren Desinteresse für Fußball tief verwurzeltet ist. Wer sich diesbezüglich frei glaubt von jeder Verlockung, werfe also den ersten Ball! Aber Achtung: Das Bekenntnis ist nur glaubwürdig von denjenigen, die noch niemals dabei waren, auch nicht in wichtigen Spielen bei Europa- oder Weltmeisterschaften, einem Finale gar, daumendrückend, Chipstüten-bewaffnet und jubelbereit, verzweiflungsgeplagt. Alle anderen, auch die nur gelegentlich Interessierten, erst recht die süchtigen Final-Zitterer, die spannungsgeladenen Hoffnungsfrohen, werden gnadenlos vor die Frage gestellt werden, ob sie ihr Rundes (also ihren Kopf) tatsächlich vom eckigen Bildschirm fernhalten wollen.

Moral und Spitzensport, das ist eben auch eine Quadratur des Kreises, das passt nicht zusammen. Sepp Herberger, von dem der Spruch mit dem Runden, das ins Eckige muss, stammt, war der Trainer jener deutschen Nationalmannschaft, die 1954 das „Wunder von Bern“ vollbrachte, der überraschend errungene Weltmeistertitel für das Fußball-Deutschland der geächteten Kriegsverursacher. Herberger war NSDAP-Mitglied und wurde doch zum deutschen Nachkriegshelden. 1978 fand die Weltmeisterschaft in Argentinien statt, das damals von einer blutigen Diktatur regiert wurde. Bei der WM von 2018 in Russland schieden die deutschen Jungs als Gruppenletzte schon in der Vorrunde aus. Die deutsche Öffentlichkeit beschäftigte das deutlich mehr als der Umstand, dass der „Gastgeber“ schon vier Jahre zuvor sich rechtswidrig Teile der Ukraine gewaltsam angeeignet hatte. Und wären uns die in Umerziehungslagern kasernierten Uiguren wichtig gewesen, oder die in ihrer kulturellen Identität unterdrückten Tibeter, dann hätten wir auch ganz sicher nicht die olympischen Spiele in China verfolgend dürfen.

Am Ende gewinnt immer das Runde!

Da bleibt dem zweifelnden Zeitgenossen nur die Gewissheit: Am Ende gewinnt das Runde! Der Kreis wird nicht zum Quadrat und der Apfel selbst im Plastikkorsett kein sauberer Würfel. Das Spiel gewinnt, wer das Runde ins Eckige bringt, und nicht umgekehrt.

Und es ist der runde Kopf, der hinsieht und sich das Seine denken kann zu dem kommerziellen Wahnsinn, der da aus dem elektronischen Viereck quillt. „Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung wechseln kann“, formulierte es einmal der französische Schriftsteller Francis Picabia. Was für ein Traumtor!

Die Ausstellung mit Werken von Şakir Gökçebağ ist noch bis 16. April 2023 im Museum Ritter in Waldenbuch bei Stuttgart zu besuchen.

Die Erklärung, warum die Quadratur des Kreises eine unlösbare Aufgabe ist, übersteigt deutlich meine eigenen mathematischen Fähigkeiten. Wer tiefer in das Rätsel einsteigen möchte: Bitteschön, vielleicht hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Quadratur_des_Kreises

Francis Picabia war ein vielfältiges Talent, vor allem auch ein Maler. mehr über ihn können Sie z.B. hier nachlesen: https://kunstmuseum.com/francis-picabia/

Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier und als #Kulturflaneur hier.