Nach links, und wieder zurück, nach links und wieder zurück, nach links … entspannt beobachten die rot gekleideten Damen am Einlass der Frankfurter Buchmesse den ausgedehnten Zickzack-Lauf des Besuchers durch den Warteparcours bis zur Ticketkontrolle. Ganz offensichtlich ist seine Kapazität überdimensioniert. Sechs Stunden später, 10.000 Schritte weiter, eine umfassende Ermüdung mehr in Kopf und Beinen: Hier die drei wichtigsten Erkenntnisse des Flaneurs aus der Büchershow:

Er gibt schon genügend Bücher!

Wer träumt nicht davon, einmal ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen? Eine wahrnehmbare Anzahl von Ständen auf der Buchmesse 2021 adressiert genau diesen Wunsch: Self-Publishing, Print on Demant, Autorenverlage („Manuskripte willkommen!“) – alles vorhanden. Offen bleibt, ob die Welt auf weitere Bücher wartet. Dem durchschnittlich leseinteressierten Buchmesse-Besucher schwirrt schon noch einer Stunde des Wandelns und Blätterns der Kopf ob der überbordenden Flut der vielen neuen Bücher. Kein Thema, kein Drama, keine Wichtigkeit und keine Belanglosigkeit, offenbar auch kaum eine Lebensgeschichte, die noch nicht erzählt worden wäre. Kein Mensch wartet auf noch ein Buch. Außer auf die eine Geschichte, das den Lesenden in den Strudel von Spannung und Neugierde und Sinnlichkeit hinabzieht, in den sie oder er immer schon hinabgezogen werden wollte. Außer von jener speziellen Lieblingsautorin, außer über den einen speziellen Prominenten, außer natürlich zu dem einen Thema, das nun gerade diesen einen Einzelnen bannt. Und so dreht sich das Rad der Neuerscheinungen doch immer weiter, immer weiter. Es rattert wie ein Hamsterrad. Wir Leser/innen, Autor/innen und die Verlage sind die Hamster, die das Rädchen des eitlen Wahnsinns mit Neugier, extrovertierter Mitteilungsfreunde und geweckten Bedürfnissen immer weiter schnurren lassen.

Achte auf das Licht!

Die Mehrklassengesellschaft zwischen selbstbewussten Großverlagen, die sich wort- und personalstark an repräsentativen Prachtständen präsentieren, und den vielen kleinen Verlagen, die sich an ihrem Norm-Minimalstand noch nicht einmal die Extra-Standbeleuchtung leisten wollen oder können, erinnert an Bertold Brecht: „Denn die einen sind im Dunkeln, und die anderen sind im Licht. Und man sieht nur die im Lichte, die im Dunkeln sieht man nicht.“ Die Scheinwerfer gleißen bei Rowohlt, Penguin, Hanser und Co, wo sich die Menschen Corona-vergessen abstandslos drängeln. An anderen sitzen von den Vortagen ermüdete Standbesetzungen, die ihrerseits erholungssuchend in Büchern blättern oder auf Handyschirmen scrollen, ganz so, als würden sie schon gar nicht mehr damit rechnen, dass sich da noch jemand für ihre im Halbdunkel präsentierte Druckware interessieren könnte. Wenn man nicht genau hinsieht, taumelt man von einem im Lichte zum nächsten. Die Digitalisierung als drohendes Raubtier im Nacken, werden große Verlage immer größer und vermarkten ihre Erfolgstitel weltweit, ohne auf lokale Lizenznehmer angewiesen zu sein. Gleichzeitig ducken sich die Kleinen der Branche in die noch nicht voll ausgeleuchteten Nischen, in denen sie sich ein Überleben erhoffen: Hier eine noch exotischere Story, dort ein noch anspruchsvoller künstlerisch gestalteter Foliant, und da die noch ausgefallenere Marktlücke („Krimi für die Badewanne – wasserfest!“). Übrigens fällt auch jener Stand eines rechtsradikalen Verlages, dessen Vorhandensein auf der Buchmesse viele politische Diskussionen auslöste, eher in die zweite Kategorie. Ganz bestimmt wäre man an ihm ohne Beachtung vorbeigeschlendert, hätte nicht lautstarker Protest gegen seine Präsenz dazu verleitet, sich mit Lupenblick auf die Suche nach dem Skandalstand zu machen. Brecht wusste noch nichts davon, dass Twitter-Getümmel und aufgeregte intellektuelle Diskussionen dazu führen können, dass manche im Dunkeln ganz besonders trefflich ausgeleuchtet werden.

Unbedingt S-Bahn fahren!

Für die Rückfahrt vom Bücherfest zurück ins normale Leben, sollte der Frankfurter Verkehrsverbund einen Extra-Erkenntnis-Aufpreis verlangen dürfen. Es ist eine Lehrminute dafür, wie unendlich weit , die Welten unseres Heute auseinander liegen. Da der Kosmos der Belesenen, die mit Kennerblick in den Büchern blättern, an die Touchscreens touchen, mit bedächtig nach innen gerichtetem Blick den Lesungen zuhören. Und dort die Lebenswucht derjenigen, die sich einen Schal um den Hals schlingen, wenn sie vom Stadion kommen, die überlegen, wie die Arbeit des nächsten Tages aussehen wird, die sich über die letzte Folge ihrer Lieblingsserie unterhalten. Es sind so viele Menschen, in deren Welt es ganz und gar nicht um Bücher geht, noch viel weniger um das, was in der intellektuellen Blase der Literaturszene ventiliert wird. Muss das unseren vom Buchmesse-Besuch müde gewordenen Blick auf Literatur, Kochbücher, Bildbände oder Comics ändern? Nein. Dass ganze Lebensentwürfe ohne Bücher auskommen, ist nicht neu. Bücher hatten Mönche im Koster, nicht Bauern auf dem Feld. Es war und bleibt bis heute ein Privileg, sich überhaupt mit Gedrucktem beschäftigen zu können. Wir Bücherfreunde sollten es nur nicht vergessen.

Der Arc de Triomphe ist groß. Fast fünfzig Meter ragt er in den Himmel, und fast genauso breit umspannen seine mächtigen Pfeiler einen neun Meter breiten Bogen. Als prächtiger Solitär überragt er die Straßen von Paris, die sich um ihn herum verknüpfen in dem vielleicht schönsten Kreisverkehr der Welt. Nach antikem Vorbild vom selbsternannten Kaiser Napoleon initiiert, aber erst lange nach seinem Tod fertiggestellt, wurde er größer als alle seine Vorbilder und Nachahmer. Sogar mit Flugzeugen hat man den Bogen bereits durchflogen. Siegestrunken hindurchmarschieren kann man schon seit dem Ende des 1. Weltkrieges nicht mehr, denn dort ist das Grab eines unbekannten Soldaten platziert – ein prominenter Gedenkort für alle Grauen der Kriege.

Der Arc de Triomphe ist groß. Fast fünfzig Meter ragt er in den Himmel, und fast genauso breit umspannen seine mächtigen Pfeiler einen neun Meter breiten Bogen. Als prächtiger Solitär überragt er die Straßen von Paris, die sich um ihn herum verknüpfen in dem vielleicht schönsten Kreisverkehr der Welt. Nach antikem Vorbild vom selbsternannten Kaiser Napoleon initiiert, aber erst lange nach seinem Tod fertiggestellt, wurde er größer als alle seine Vorbilder und Nachahmer. Sogar mit Flugzeugen hat man den Bogen bereits durchflogen. Siegestrunken hindurchmarschieren kann man schon seit dem Ende des 1. Weltkrieges nicht mehr, denn dort ist das Grab eines unbekannten Soldaten platziert – ein prominenter Gedenkort für alle Grauen der Kriege. Tausende Menschen hasten oder schlendern oder fahren täglich auf diesem Weg unter den Bäumen entlang. Auch für den

Tausende Menschen hasten oder schlendern oder fahren täglich auf diesem Weg unter den Bäumen entlang. Auch für den

Unter dem Silberbogen ist der richtige Platz, um über Größe und Kunst nachzudenken. Über die enorme Kreativität und den unfassbaren Mut, die Kunstschaffende jeden Tag aufbringen, um unsere Welt reicher zu machen. Über die Beharrlichkeit und Überzeugungskraft, die es braucht, damit aus einer kühnen Idee Wirklichkeit wird. Über den Mut einer Gesellschaft und ihrer Verantwortlichen, all das zu ermöglichen. In diesem Fall bedeutete das immerhin, vorübergehend unsichtbar zu machen, was für ihre Nation steht, und es damit noch fester zu verankern in der Welt. In anderen Fällen sind es andere Bedingungen – Geld, Räume, Toleranz -, die Kunst ermöglichen. Über die Professionalität und Behutsamkeit, die gefragt ist, damit dabei nichts zu Schaden kommt: nicht der nationale Stolz, nicht das Bauwerk, nicht die Umwelt, nicht seine Besucher. Und auch nicht die künstlerische Idee selbst, die nicht untergehen darf im Sog zur kommerziellen Vermarktung. Ja, dies hier ist ein Event, aber auch ein Triumph des Geistes, der Kultur, der Kunst in großer Vollendung: prächtig, strahlend, für sich selbst sprechend, kostenlos für alle.

Unter dem Silberbogen ist der richtige Platz, um über Größe und Kunst nachzudenken. Über die enorme Kreativität und den unfassbaren Mut, die Kunstschaffende jeden Tag aufbringen, um unsere Welt reicher zu machen. Über die Beharrlichkeit und Überzeugungskraft, die es braucht, damit aus einer kühnen Idee Wirklichkeit wird. Über den Mut einer Gesellschaft und ihrer Verantwortlichen, all das zu ermöglichen. In diesem Fall bedeutete das immerhin, vorübergehend unsichtbar zu machen, was für ihre Nation steht, und es damit noch fester zu verankern in der Welt. In anderen Fällen sind es andere Bedingungen – Geld, Räume, Toleranz -, die Kunst ermöglichen. Über die Professionalität und Behutsamkeit, die gefragt ist, damit dabei nichts zu Schaden kommt: nicht der nationale Stolz, nicht das Bauwerk, nicht die Umwelt, nicht seine Besucher. Und auch nicht die künstlerische Idee selbst, die nicht untergehen darf im Sog zur kommerziellen Vermarktung. Ja, dies hier ist ein Event, aber auch ein Triumph des Geistes, der Kultur, der Kunst in großer Vollendung: prächtig, strahlend, für sich selbst sprechend, kostenlos für alle.

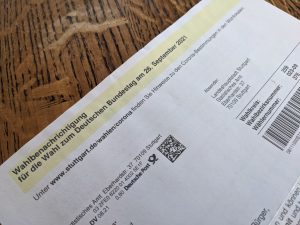

Ja, heute war Wahlsonntag. Eigentlich hatte Micha per Briefwahl abstimmen wollen, wie das zurzeit fast alle taten. Aber erstens hatte er es verduselt, den Antrag abzuschicken. Und zweitens war er ohnehin unsicher, was oder wen er eigentlich wählen sollte. Die dauernden Wahlsendungen, die Plakate überall und die Posts auf Facebook – das alles hatte ihn schwer genervt in letzter Zeit. Keine Ahnung, für oder gegen wen er da stimmen sollte. Irgendwie war es auch egal, fand Micha. Ihm ging es gut, er hatte eine kleine, aber auskömmliche Rente, das Häuschen war abbezahlt, die Kinder verdienten ihr eigenes Geld. Weniger Steuern wären erfreulich, klar. Aber Micha machte sich auch keine Illusionen: Weniger Steuern machen den Staat arm, und irgendwer muss ja seine Rente und die Schulen und Straßen bezahlen. Also werden die Steuern ohnehin nicht sinken und wegen der Steuern muss er dann auch nicht zum Wählen gehen. Mindestlohn interessierte ihn auch nicht mehr. Und das mit dem Klima verstand er sowieso nicht. Also hatte er erst heute Morgen den Brief mit der Wahlbenachrichtigung in den Papierkorb geworfen, zu spät für eine Briefwahl. Und was würde seine Stimme schon ausmachen?

Ja, heute war Wahlsonntag. Eigentlich hatte Micha per Briefwahl abstimmen wollen, wie das zurzeit fast alle taten. Aber erstens hatte er es verduselt, den Antrag abzuschicken. Und zweitens war er ohnehin unsicher, was oder wen er eigentlich wählen sollte. Die dauernden Wahlsendungen, die Plakate überall und die Posts auf Facebook – das alles hatte ihn schwer genervt in letzter Zeit. Keine Ahnung, für oder gegen wen er da stimmen sollte. Irgendwie war es auch egal, fand Micha. Ihm ging es gut, er hatte eine kleine, aber auskömmliche Rente, das Häuschen war abbezahlt, die Kinder verdienten ihr eigenes Geld. Weniger Steuern wären erfreulich, klar. Aber Micha machte sich auch keine Illusionen: Weniger Steuern machen den Staat arm, und irgendwer muss ja seine Rente und die Schulen und Straßen bezahlen. Also werden die Steuern ohnehin nicht sinken und wegen der Steuern muss er dann auch nicht zum Wählen gehen. Mindestlohn interessierte ihn auch nicht mehr. Und das mit dem Klima verstand er sowieso nicht. Also hatte er erst heute Morgen den Brief mit der Wahlbenachrichtigung in den Papierkorb geworfen, zu spät für eine Briefwahl. Und was würde seine Stimme schon ausmachen?