Über die Aktualität des Musicals „Hair“ am Staatstheater in Saarbrücken

Es wäre eine bösartige Verkürzung, würde behauptet, dass Deutschland gespalten sei über die Frage von Krieg oder Frieden. Es mag zwar sein, dass – grob gesagt – unter den Deutschen jeweils etwa die Hälfte meint, es solle mehr Waffen für die Ukraine geben oder eher weniger. Würde man aber fragen (was aus guten Gründen niemand tut), ob man für Krieg oder für Frieden sei, dann würden sich natürlich alle für den Frieden aussprechen. Wer kann da schon dagegen sein?

Es ist vielleicht gerade deshalb jetzt ein guter Zeitpunkt, nach Saarbrücken zu fahren. Im dortigen Staatstheater kann man bis tief in diesen Sommer hinein (letzte Vorstellung am 2. Juli 2023) als einzigem Ort in Deutschland das Musical „Hair“ erleben, in dem es um Krieg und Frieden geht, oder genauer gesagt: Um den Traum vom Frieden.

Es war chic, gegen die USA zu opponieren

Das „American Tribal Love-Rock Musical“ aus dem Jahr 1968, an der Saar vor zwei Jahren neu aufgepeppt für die Opernbühne, gehört zur biografischen Erfahrung vieler Silver-Ager von heute. Auch wenn sie jetzt eher von Haarmangel betroffenen sind, füllen die Vertreter der 68er Generation die meisten der weichen Polstersessel des Staatstheaters. Angetreten zur bequemen Besichtigung einer besonders bunten Phase ihrer eigenen Biografie ist also die Generation, die sich erst gegen die sinnlose Brutalität der Amerikaner in Vietnam, und dann gegen deren Pershing-Atomraketen in Deutschland gewehrt hatte. Es war eine Zeit, in der es chic war, gegen die USA zu opponieren.

Ende der achtziger Jahre glitten diese Babyboomer dann ungläubig staunend in ihren eigenen Traum: Der „Ostblock“ kollabierte, der „Kalte Krieg“ schien zu enden, die gefürchteten Atomraketen wurden allseits eingemottet. Die Geschichte schenkte den Deutschen ihre Wiedervereinigung und es konnte endlich Frieden gemacht werden mit den Nachbarn im Osten. Es war ein Traum vom Frieden für immer.

Das Spektakel funktioniert noch immer

Als das geschah, war „Hair“ längst out. Einst hatte es aber den musikalischen Begleitsound geliefert für eine Zeit, in der junge Menschen sich entscheiden mussten: Zur Bundeswehr oder nicht? Für oder gegen die USA? Mehr als fünfzig Jahre später funktioniert die fetzige Musik (eine achtköpfige Band treibt das Geschehen auf der Bühne) noch immer und ist das farbenfrohe Tanzspektakel eine einzige sinnliche Freude. Knapp zwei Stunden wirbelt das Personal des Saarbrücker Staatstheaters äußerst kurzweilig über die Bühne. Die langhaarigen Blumenkinder führen ein Leben voller Müßiggang, Anpassungsverweigerung, Drogen, Sex und Illusionen. Religiöse Versprechungen aller Art würzen den berauschenden Cocktail. Dann drängen sich düstere Vorahnungen von Gewalt ins Bild, sei es im Krieg oder in der eigenen Welt der Vorurteile und Rücksichtslosigkeiten. Und auch der Raubbau an der Natur ist nicht mehr zu leugnen in dieser heilen Welt.

Ja, schön wär´s gewesen! Aber die Hippies müssen erwachen aus ihrem Traum. Noch rammdösig, benommen, verkatert – mindestens von ihrem letzten Marihuana-Trip, vielleicht auch vom ohnehin anstrengenden Rausch des Jungseins, stolpern sie herum in der Wirklichkeit. Ihr Gastwirt, der Hausherr ihrer durchgeknallten Partylokation, ist tot, rassistisch ermordet. Wie wollen sie es denn nun halten mit dem wahren Leben ihrer Zeit: Krieg oder Frieden?

Schlapp und antriebslos suchen sich die erwachten Blumenkinder aus der Altkleidersammlung zivile Klamotten heraus, werfen den lächerlichen Bunt-Fummel ab, und staunen über ihre alten Geldbeutel, die sie nicht vermisst hatten in ihrer Kapitalismus-kritischen Traumwelt. Als nächstes stünde wohl ein Friseurbesuch an.

Am Rande aber liegt der tote Gastwirt

In Saarbrücken entscheiden sich die ernüchterten Hippies schließlich für den bequemen Weg der Illusion. Das ist auch in der Originalvorlage des Musicals so vorgesehen. Einer von ihnen folgt dem Einberufungsbefehl, geht in die Armee, aber die anderen singen: „Let the sunshine in“, erst leise und verhalten und dann immer machtvoller anschwellend wie eine trotzige Hymne auf das unbeschwerte Leben. Als hätte man ein Recht darauf. „Let the sunshine in“, und die nostalgisch erwachte Schar der Grauhaarigen im Saal klatscht und singt mit. Am Rand aber, da liegt der tote Gastwirt. Vorhang.

Eine Ikone der 68er-Generation, die heute 80 Jahre alte Journalistin und Frauenrechtlerin Alice Schwarzer, ist zur gleichen Zeit in der Frage nach Krieg oder Frieden medial allgegenwärtig. Vor wenigen Tagen stand auch sie auf einer Bühne. Mit ausdrucksstarker Haarpracht, mit ihrer ganzen kantigen Persönlichkeit und Lebensleistung, rief sie vor dem Brandenburger Tor Ihrer Gefolgschaft zu: Wie es denn sein könne, dass wir uns an die Barbarei eines Krieges gewöhnen? Warum das Wort „Pazifist“ zu einem Schimpfwort geworden sei? Wie „verbrecherisch“ es sei, „der Ukraine einzureden, sie könne gegen Russland siegen.“

Das wäre dann der Moment, gedanklich kurz auf die Bühne in Saarbrücken und den historischen Hintergrund von „Hair“ zurückzukommen. Den auch von der damaligen Sowjetunion unterstützten Vietnamesen ist es im Jahr 1975 eben doch gelungen, die Soldaten der Atommacht USA aus ihrem Land zu vertreiben. Nicht mit selbstgeflochtenen Traumfängern oder Blumenkränzen auf dem Haupt, sondern mit aufreibendem Kampf und tödlichen Waffen. „Putin hört nicht auf das Geträllere von Friedensliedern“, kanzelte die FDP-Frontfrau Agnes Strack-Zimmermann die Überlegungen von Alice Schwarzer und ihren Anhängern ab, und erwischt gleich alle mit, die „Hair“ einfach nur als nostalgische Erfahrung genießen möchten.

So eine schöne Welt hätte es sein können, in die wir uns bei „Hair“ hätten zurückträumen dürfen! Geht leider nicht, geträumt haben wir vom Frieden, jetzt herrscht Krieg. Also zu Ende geklatscht, herausgestemmt aus den tiefen Polstersesseln, zurück in die brutale Realität.

Auf nach Saarbrücken!

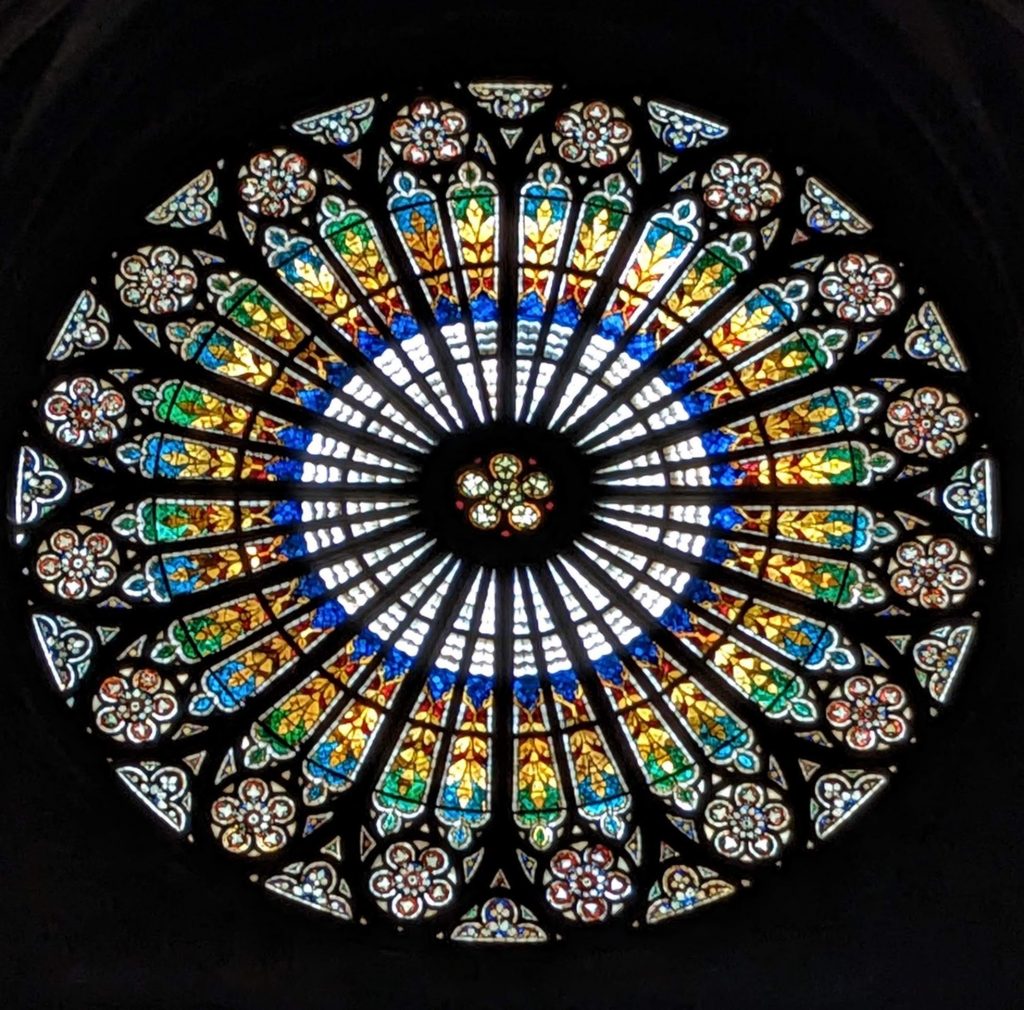

Schon beim Verlassen des prächtigen Baus in Saarbrücken gilt es, nicht zu stolpern. Ein „Geschenk“ war dieses Theater gewesen (auch wenn danach die Stadt Saarbrücken die Hälfte selbst zahlen musste). Als Dankeschön des „Führers“ wurde es errichtet. Die Bewohner des Saargebietes hatten im Jahr 1935 bei einer Volksabstimmung zu mehr als 90 Prozent für den Anschluss ihrer Heimat an Deutschland und gegen ihre Eigenständigkeit unter Aufsicht des Völkerbundes votiert. Nacherleben kann man das alles im nahegelegenen „Historischen Museum“ der Saarmetropole. Ein Sieg der Nazi-Propaganda war das gewesen, und auch ein tragischer Akt plebiszitärer Selbstunterwerfung unter ein Gewalt-Regime. In vollem Wissen über den rassistischen Judenhass der in Deutschland regierenden Nationalsozialisten und deren blutig-brutale Verfolgung jedes Andersdenkenden wählten die Saarländer den Abgrund.

Sie träumten damals von Wohlstand und Frieden – und wachten auf in einem Albtraum von Repression und Krieg. Auf nach Saarbrücken! Es gibt viel mitzunehmen von dort, wenn man über Krieg und Frieden nachdenken möchte.

„Hair“ ist am saarländischen Staatstheater in Saarbrücken das nächste Mal am 12. März und dann an zahlreichen weiteren Terminen bis 2. Juli 2023 zu erleben. Weitere Informationen: https://www.staatstheater.saarland/stuecke/musiktheater/detail/hair-1

Lohnend ist bei dieser Gelegenheit ein Besuch im Historischen Museum des Saarlandes: https://www.historisches-museum.org/startseite

Auch mein Text über „Langes Haar und die Sehnsucht nach Freiheit“ greift Motive aus „Hair“ auf. Weitere Texte als #Kulturflaneur finden Sie hier.

Dieser Text erhebt nicht den Anspruch einer Aufführungskritik. Mein Fokus liegt ausschließlich auf dem (kultur-)politischen Aktualitätsbezug von Werk und Inszenierung. Daher gibt es in diesem Text auch nur Bemerkungen zur Konzeption der Inszenierung, nicht zu den Leistungen von Sänger/innen und Orchester.

Gesehen habe ich die Aufführung am 1. März 2023.