Es war noch dunkel draußen, …

… als Melli aufwachte. Das kalte Licht der Straßenlaterne tauchte das Schlafzimmer in dumpfen Dämmer: der Wäscheständer, der längst hätte abgeräumt werden müssen; der Kleiderschrank, eine Tür war offen stehen geblieben gestern Abend. Die Wand mit den Fotos, lange nicht mehr hingeschaut. Lautes Scharren hatte sie geweckt, ein Kratzen, Stoßen, dann wieder das Scharren – Melli brauchte einen Moment, bis sie das störende Geräusch deuten konnte. Es kam von draußen, durch das zur Hälfte gekippte Fenster. Schippte da auf dem Gehweg der Hausmeister Schnee? Richtig, fiel es Melli jetzt ein, gestern Abend hatte es geheißen, dass es schneien sollte in dieser Nacht.

Melli tastete mit ihrer rechten Hand durch das Bett. Sie spürte den Haarschopf ihrer Tochter, das vertraute Gewühl, darunter die beruhigend warme Kopfhaut. Kurz schloss Melli noch einmal die Augen. Irgendwann in der Nacht musste Selma in ihr Bett gekrochen sein, wie sie es fast immer machte. Melli hatte davon nichts bemerkt. Wie tief muss sie geschlafen haben? Was hätte das Kind wohl noch anstellen können in der Wohnung, wenn sie nicht mal bemerkt hatte, dass es zu ihr ins Bett schlüpfte? Melli verscheuchte den beängstigenden Gedanken. Sie wendete ihren Kopf herum und blickte auf ihre Tochter, die da lag und fest schlief. Halb aufgedeckt. Ganz sachte hob und senkte sich der kindliche Brustkorb. Zu hören war nichts. Eine Welle von Zuneigung überschwappte sie. Vom Nachttisch leuchteten die Ziffern des Weckers herüber, eine 6 und eine 35.

Draußen scharrte es weiter. Melli wagte sich aus dem Bett, sofort stellte die Winterkälte an ihrem ganzen Körper die Gänsehaut auf. Melli schloss das Fenster, drehte die Heizung auf und kehrte ins Bett zurück. Noch fünf Minuten, dachte sie sich, und zog ihre Bettdecke bis unter ihr Kinn, kehrte zurück in ihre eigene wohlige Wärme. Die Ziffern lauteten jetzt: 6 und 38.

Ganz langsam, Stück für Stück, …

… krochen ihre Gedanken heraus aus der warmen Narkose des Schlafes, hinein in Mellis Bewusstsein. Ihr stand ein weiterer Tag voller Mühsal und Verpflichtungen bevor. Melli strengte sich an, das Bevorstehende positiv zu sehen, jetzt und hier im warmen Bett, neben ihrem friedlich schlafenden Kind. Du darfst doch hier noch liegen, was plagt dich also? Die angelernten Sätze aus der Mutter-Kind-Kur vom letzten Winter stellten sich tapfer ihrem eigenen Missmut in den Weg. Aber die positive Wendung gelang ihr nur halbherzig. Gleich würde sie ihr Kind wecken und aus dem Bett scheuchen müssen. Sie würde sich selbst und ihre Vierjährige zur Eile zwingen, damit sie rechtzeitig die Straßenbahn erreichen konnte. Nebenbei ein flüchtiges, gehetztes Frühstück, sinnloses Hin und Her über den Inhalt der Brotzeitbox für die Kita: Banane? Nein. Ein Käsebrot? Nein. Was also dann? Doch ein Käsebrot.

Melli hasste es, aufzustehen, wenn es dunkel war, und wenn es kalt war, erst recht. Deshalb war sie immer zu spät dran, und wenn ihre Tochter dann noch quengelte, herumtrödelte, was sie fast jeden Morgen tat, drögen Widerstand leistete – dann hasste Melli auch ihr ganzes von solcher freudlosen Nörgelei dominiertes Alleinerziehenden-Leben, diese immer wiederkehrende, auch noch – ja, ja! – selbstverschuldete Hetze, diesen täglichen Alltagskampf, alle diese lieblosen Worte, die er hervorbrachte. Immerhin, für diese Woche war es die letzte Schlacht dieser Art, denn morgen war Heiligabend, die Kita würde geschlossen sein, und sie würde nicht zur Arbeit müssen. Den stressigen Heiligabenddienst hatte sie an ihre älteren Kolleginnen abdrücken können, wenigstens ein Vorteil, wenn man allein für ein Kind sorgen musste.

Pieppieppiep! Der Wecker scheuchte Melli aus ihren Gedanken. Die Ziffern zeigten 6 und 45. Eilig beugte sie sich über ihr Kind hinweg zum Nachttisch und brachte den lästigen Apparat zum Schweigen. Das Scharren vor dem Fenster hatte aufgehört.

Noch eine Minute, …

… dachte Melli. Weihnachten! Ja, das stand auch noch an. Groß zu feiern gab es für sie nichts, mit dem ganzen weihnachtlichen Romantik-Kram konnte sie ohnehin wenig anfangen. Ihre Mutter lebte weit weg und im Pflegeheim, ihr Vater war bereits tot. Sie musste an Jo denken, ihren Ex, „Jo, der Spinner“, wie sie Selmas Vater nannte. Schon seit Wochen hatte er sich nicht mehr gemeldet.

Jo war eigentlich ein netter Kerl gewesen, humorvoll, aber eben ein Spinner, ein Graffitti-Künstler, immer arbeitslos, weil er es nirgends aushielt, Kettenraucher. Ein Mann für den bodenlosen Glücksmoment, für das Fallenlassen, aber nicht fürs Leben. Kaum war Selma auf der Welt, war es nicht mehr auszuhalten gewesen mit dem Mann, der ging, wann er wollte, und wenn er zurückkam, bestialisch nach seinen Spraydosen stank. Er lag ihr auf der Tasche und qualmte die Wohnung voll. Er hatte einen guten Charakter, aber keinen dazu passenden Willen, er tat ihr nichts, aber er zehrte von ihrer Lebenskraft, anstatt sie zu mehren. „Ein Energie-Vampir“, hatte ihre Therapeutin in der Kur gesagt, und das traf es gut. Selma war ein halbes Jahr alt, als Melli ihn rausgeworfen hatte. Er meldete sich immer wieder mal, um seine Tochter zu besuchen, für ein, zwei Stunden. Immerhin bekam sie regelmäßig den Unterhalt für Selma, immer pünktlich überwiesen von Jos Vater, Selmas Opa. Melli überlegte, ob heute wohl noch ein Paket von Jo mit einem Geschenk für Selma eintreffen würde. Oder von ihren Großeltern?

Irgendwann heute oder morgen …

…. wollte sie auch noch ein Lebkuchenhaus backen für Selma, als Überraschung. Vielleicht heute Nacht, wenn Selma endlich eingeschlafen sein würde, erschöpft von einem weiteren Tag voller Eindrücke, überfüllt von Abenteuern, dem Weihnachtsmann in der Kita, dem Abschiedsfest, dem Auftritt mit den Liedern, die sie seit Tagen übte.

Die Digitalanzeige des Weckers sprang auf 6:52. „Scheiße, wieder zu spät!“, rief Melli und sprang entschlossen aus dem Bett. „Guten Morgen, Schluss mit Schlafen!“, rief sie ihrer Tochter laut zu. Das Licht im Schlafzimmer schmerzte sie in ihren Augen. Selma tat so, als habe sie nichts bemerkt. Es wird ihr nichts nützen, dachte sich Melli, stellte das Radio im Flur an und drehte den Lautstärkeregler so weit nach rechts, dass die Musik in der ganzen Wohnung gut zu hören war. „I´m dreaming of a white chrismas“, schmachtete Bing Crosby durch die knapp fünfzig Quadratmeter ihres Lebens.

„Darf er träumen!“ Die Stimme des Moderators tönte fröhlich und wach. „Denn diesmal gibt´s weiße Weihnachten! Draußen hat es heute Nacht geschneit, Leute, also raus aus den Federn, die weiße Welt wartet auf Euch!“ Der Sender dudelte seit Tagen Weihnachtsmusik – Jingle Bells, Last Chrismas, jetzt eben den Traum von der weißen Weihnacht. Pappsüßer Weihnachtskitsch in einer Tour, unterbrochen von immer der gleichen Werbung. Für edle Schokolade, ausladende Festessen, Schmuck, Parfüm. Nichts davon hatte mit Mellis Welt zu tun. Sie lebte von ihrer Arbeit und dem Unterhalt, den Selmas Großvater bezahlte. Für die kleine Sozialwohnung bekam sie Wohngeld, dazu das Kindergeld – das alles zusammen musste gerade mal so reichen für ein bescheidenes Leben.

„Hey, Leute, frisch auf in den Morgen, es ist 6 Uhr 55, und nur noch ein Tag bis Weihnachten“, drängte sich der Radiomoderator zwischen die Töne.

*********

Der Tag verlief genauso, ….

… wie Melli es befürchtet hatte. Sie hatte alle Überredungskunst und schließlich auch grobe Kommandos benötigt, um Selma aus dem warmen Bett zu locken. Es gab alle erwarteten Debatten um Kleidung („Nein, nicht die rote Hose, nein, nicht diese Schuhe“) und die Brotzeitbox. Bockig hatte Selma sogar behauptet, heute gar nicht in die Kita gehen zu wollen. Nicht einmal der Schnee vor der Tür hatte sie zur angemessenen Eile motiviert. Schließlich hatte sie ihr Kind doch noch in die – wie an jedem Morgen – nach kalten Kinderschuhen müffelnde Kita bugsiert. Dann war ihre Straßenbahn im Verkehr stecken geblieben, im letzten noch akzeptablen Moment hatte sie ihre Backwaren-Verkaufsstelle im Shopping-Center erreicht. „Willkommen im Weihnachtsland, willkommen im Einkaufs-Paradies“, stand in leuchtenden Buchstaben über dem Eingang. Eine Kollegin hatte sich krankgemeldet, es war trubeliger Betrieb. Zu zweit wuppten sie im Akkord den Backwaren-Marathon: aufbacken, rausholen, sich nicht die Finger dabei verbrennen, verkaufen. Zwar waren die meisten Kunden nett, aber nach der gefühlt dreitausendsten Bestellung („Sieben Brezeln, drei Sternsemmeln, nein doch lieber zwei Croissants, aber bitte nicht zu dunkel“) ließ ihre Konzentration nach, sie füllte falsche Brötchen in die Tüten, verwechselte Brezen und Croissants, verrechnete sich. Alle waren genervt, die Kunden, sie selbst, die Kollegin.

Für eine Mittagspause war keine Zeit. Nebenbei stopfte sie sich Backwerk in den Mund, verstohlen versteckt in der von glühender Hitze angefüllten Aufbackstube hinter dem Verkaufsraum, damit die niemals endende Kundenschlange nichts davon bemerkte. Melli war fix und fertig, als kurz vor ihrem Dienstschluss ihr Handy klingelte. Die Kita rief an; Selma habe die Weihnachtsfeier zwar noch mitgemacht, aber sei offenbar krank, jedenfalls liege sie jetzt nur noch schlapp in der Kuschelecke und habe leicht erhöhte Temperatur. Ob sie jemand abholen könne?

Niemand konnte ihre Kind abholen, …

… außer sie selbst. Also bat Melli drucksend und lächelnd und bettelnd einmal mehr ihre ebenfalls erschöpfte Kollegin, die restlichen Aufräumarbeiten doch bitte allein zu übernehmen. „Und Frohe Weihnachten!“, rief sie ihr noch im Gehen zu, mit den Gedanken bei Selma und geplagt von ihrem schlechten Gewissen. Sie hetzte zurück zur Kita; diesmal war die Straßenbahn pünktlich, aber wieder voll, Melli quetschte sich zwischen die stehenden anderen Mütter, Väter, Omas, Opas, Singles. In der Kita griff sie sich ihre leise weinend an der Garderobe wartende Tochter und ging mit ihr nach Hause. Es hatte aufgehört zu schneien.

Daheim ließ sich Melli erschöpft auf ihr altes Sofa fallen, eine zerschlissene Bequemlichkeit aus dem Sozialkaufhaus. Das fieberschlappe Kind legte den Kopf auf ihren Schoß. Selma hatte keinen Appetit, also schlang Melli selbst das Käsebrot herunter, das sie morgens ihrer Tochter in die Brotzeitbox gelegt hatte. Zur Kinderärztin gehen? Melli entschied sich dagegen. Der Infekt grassierte, es standen Feiertage bevor, an denen sie nicht arbeiten musste. Selma würde sich schon wieder auskurieren. Melli seufzte und strich über die Haare ihrer Tochter, die das stumm und widerstandslos über sich ergehen ließ. Sie griff nach der Wolldecke und deckte ihr krankes Kind zu.

Dauernd diese Hetzerei, Tag ein, Tag aus, ging ihr durch den Kopf. „Ich hab´s so satt“, sagte sie halblaut und spürte wie der ganze Widerwille gegen dieses Leben von ihr Besitz nahm, sich ausbreitete wie ein Farbkleks im klaren Wasserglas. Melli kannte solche Situationen der vollkommenen Erschöpfung, des überbordenden Überdrusses, und sie hatte sich angewöhnt, dann immer an ihre Therapeutin in der Kur zu denken. „Musst Du jetzt hier, auf Deinem Sofa, das schlappe Kind auf dem Schoß, irgendeine Anstrengung aushalten?“, hätte sie gefragt. Und Melli hätte zugeben müssen: Nein. Selma musste sich auskurieren, das Kinderturnen fiel heute ohnehin aus, einkaufen musste auch nicht mehr unbedingt sein. Es war einfach gar nichts mehr zu tun heute, wenn man es zuließ. Vielleicht noch das Lebkuchenhaus, aber dazu musste Selma erst einmal schlafen.

Melli griff zur Fernbedienung, …

… und der Fernseher erwachte. „Wer hat an Heiligabend Namenstag?“ las ein mit einer Weihnachtsmann-Mütze dekorierter Talkmaster die eingeblendete Frage vor. Offenbar waren die grinsenden Quizkandidaten des Lesens unfähig. Es gab auch Antwortmöglichkeiten: A: Jesus und Christus, B: Adam und Eva, C: Josef und Maria.

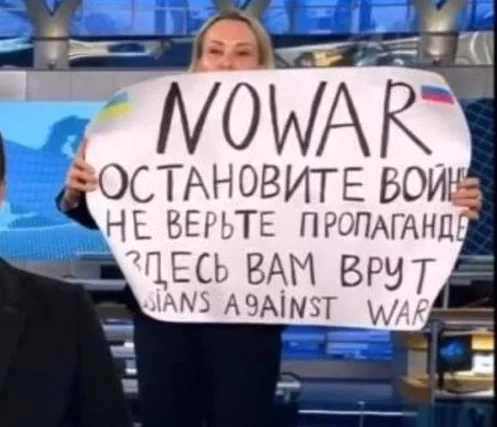

So ein Blödsinn, dachte Melli, und klickte weiter. Eine gefakte Gerichtsverhandlung. Ein regionaler Krimi. Eine Sendung, in der alter Kram versteigert wird. Ein Billardturnier. Melli schüttelte den Kopf. Wer schaut sich das an? Dann ein Nachrichtenkanal: Zerstörte Häuser, Menschen, die auf Holzfeuer ihr Essen kochen. Eine Warteschlange vor einem Tanklastwagen, die Menschen dick eingemummelt, mit schmutzigen Kanistern, Schnee auf der Straße. „Nachts sinkt hier das Thermometer auf weniger als zwanzig Minusgrade“, sagte die Stimme des Reporters, „und die Luftangriffe haben die Versorgung mit Wasser und Strom zerstört. Diese Menschen werden frieren und hungern, während wir Weihnachten feiern.“ Melli stellte den Fernseher aus und schloss die Augen. Kurz, ganz kurz nur.

********

„Hey Leute, frisch auf in den Morgen!“, …

… tobte der Radiomoderator aus dem kleinen Lautsprecher.

Melli und Selma waren am Abend gemeinsam auf dem Sofa eingeschlafen. Irgendwann war Melli erwacht und hatte ihre schlafheiße Tochter in ihr Bett gewuchtet, sich neben sie gelegt und war sofort wieder weggedämmert. Gegen halb fünf war sie aufgewacht, und der Rest der Nacht war unerfreulich gewesen. Selma hatte sich fiebrig hin und her gewälzt, und Melli konnte allenfalls neben ihr dahindösen. Jetzt schlief ihre Tochter endlich wieder fest. Melli war aufgestanden, um doch noch das Lebkuchenhaus in Angriff zu nehmen. Leise hatte sie die Schlafzimmertür hinter sich geschlossen, bevor sie das Radio angestellt hatte.

„Hey Leute, es ist 7 Uhr 33 – und wisst Ihr was: Es ist Weihnachten!“ Mit Schmackes trommelte ein hellwaches „Feliz Navidad“ aus dem Radio. „Hey Leute“, meldete sich schon wieder der beneidenswert putzmuntere Moderator, „habt Ihr eigentlich schon Euren Weihnachtsbaum?“ Melli hatte keinen Weihnachtsbaum. Sie hatte keinen Platz. Und für wen sollte sie sich einen Weihnachtsbaum aufstellen?

„Und wisst Ihr überhaupt,…

… woher die Tradition mit dem Baum zu Weihnachten kommt?“, plapperte jetzt der stets Gutgelaunte weiter, „schon irgendeine Idee? Da kommt Ihr nie drauf, Leute, das sage ich Euch, aber ich werde es Euch erzählen – nach der nächsten Musik!“ Die Geigen heulten auf und begleiteten Dean Martin beim Walking durch das „Winter Wonderland“.

Melli nahm das Radio mit in die Küche und kramte in ihrer Vorratsschublade nach der Schachtel mit dem Lebkuchenhaus. Vorsichtig öffnete sie die Packung und holte die gebackenen Lebkuchenplatten heraus. Sie stellte den Puderzucker bereit, und zur Dekoration wühlte sie aus den Untiefen der stets in sicherer Höhe verstauten Süßigkeitenkiste Schokolinsen, Gummibärchen und ein paar Weihnachtskekse heraus, eine angerissene Packung, die sie aus der Bäckerei mitgebracht hatte, weil sie ohnehin nicht mehr verkauft werden konnte.

„Hey Leute, schon eine Idee wegen des Weihnachtsbaums?“, schubste der Moderator seine Zuhörenden aus dem Winter-Wunderland. „Da kommt ihr nie drauf. Null Schnee in der Geschichte. Hat nämlich mit Adam und Eva zu tun. Der Baum stammt aus dem Paradies, Leute, ob Ihr es glaubt oder nicht.“

„We wish you a merry chrismas“, quoll dynamisch anschwellend aus dem Äther. Dann nahm der Mann im Radio den Ton zurück und sagte er es nochmal und sehr betont: „Echt, Leute, aus dem Paradies!“

„Wo ist das Paradies?“ Selma stand mit verquollenen Augen in der Küchentür. Blitzschnell deckte Melli ihre Lebkuchenhaus-Baustelle mit einem Handtuch ab. Sie eilte dem Kind entgegen, das sich willig in ihre Arme fallen ließ. Sie nahm ihre Tochter hoch, spürte ihre Wärme, sog ihren wohligen Geruch ein, und setzte sich an den Küchentisch. Beide Arme und ihr ganzer Oberkörper wärmten das noch schlaftrunkene Bündel. Und wurden gewärmt. Heute keine Kita, keine Arbeit.

„Das Paradies?“ Melli wiegte ihre Tochter sanft hin und her und überlegte. „Das ist echt schwer zu erklären,“ murmelte sie.

Solche Zweifel …

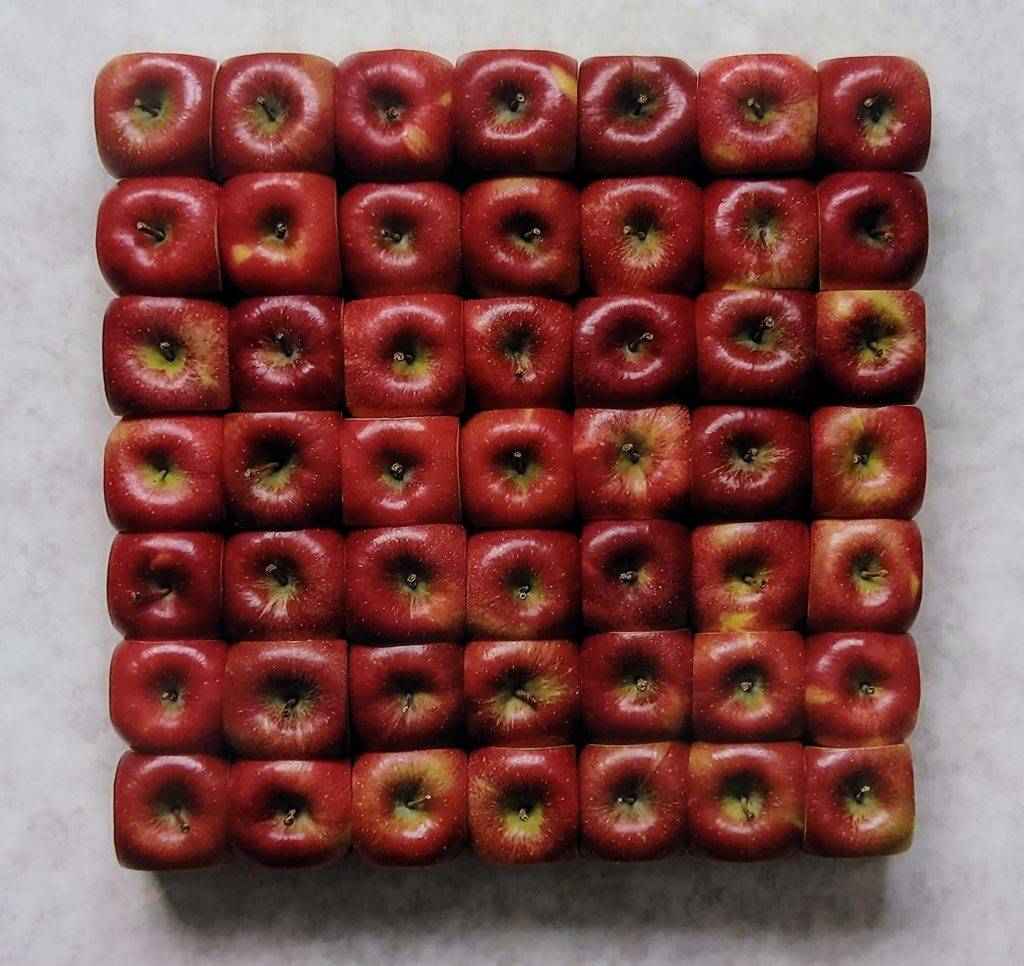

… hatte der Mann im Radio nicht. „Echt jetzt, kein Blödsinn,“ hörte Melli. „Die Christen waren ja sittlich schon immer locker drauf,“ – bedeutungsvolle Pause – „und da haben sie zu ihrem Weihnachtsfest einfach einen anderen alten Brauch übernommen. Eigentlich feierten die Christen nämlich den Namenstag von Adam und Eva mit einem Baum im Zimmer und hingen Äpfel dran. Und als grüne Bäume gab´s bei uns im Dezember eben nur: – Richtig! Tannenbäume! Check! Äpfel, Eva – klingelts da bei Euch?“ Im Radio klingelten die Jingles Bells.

„Die Eva ist auch krank“, murmelte Selma, „die war gestern nicht da in der Kita.“

„Der im Radio meint aber eine andere Eva“, flüsterte Melli ihrer Tochter ins Ohr.

„Hey Leute, das ist doch echt mal eine abgefahrene Geschichte, oder?“, drängte sich die Stimme im Radio wieder über die Musik. „Was wir da heute als Weihnachtskugeln baumeln lassen – Baumeln am Baum, hahahaha,“ freute sich der Spaßige über sein eigenes Wortspiel, „das waren einfach mal Äpfel, Ihr wisst schon, die Geschichte mit der Verführung und dem Apfel und dem Reinbeißen, und wie der Adam auch reingebissen hat, und dann mussten beide sich endlich mal was anziehen und raus aus dem Paradies.“

Wieder loderte kurz die Musik auf, dann redete der Weihnachts-Spaßvogel weiter: „Und deshalb ist Weihnachten eben in Wahrheit ein Paradies-Fest, ok, Leute? Also immer schön fröhlich bleiben und feiern, auch wenn Euch die Kirche egal ist. Auf das Paradies können wir uns schließlich alle einigen.“ Kling klang, kling klang, im Pferderhythmus galoppierten die Jingle Bells davon.

„Wo ist jetzt das Paradies?“, fragte Selma.

Melli grübelte. „Das Paradies, das ist ein Land, in dem alles wunderschön ist, es ist so warm, dass alle Leute nackt rumlaufen können, und alle haben zu essen. Und es gibt keinen Krieg.“ Dann setzte sie hinzu: „So oder so ähnlich muss es gewesen sein im Paradies. Aber das Paradies gibt’s nicht wirklich, leider.“

Selma lehnte sich ganz fest an den Brustkorb ihrer Mutter. Melli rüstete sich auf Nachfragen.

„Gibt’s heute Fischstäbchen?“, fragte Selma dann.

Melli war überrascht. „Kann ich machen,“ sagte sie, „hast Du da Lust drauf?“

„Ja,“ antwortete das Kind. „Die mag ich. Und warm ist es hier drin auch.“

„Ja sicher, wir wollen doch nicht frieren“, sagte Melli und blickte prüfend auf den Heizungsregler unter dem Küchenfenster.

„Die Leute im Fernsehen gestern, die frieren müssen, die leben nicht im Paradies, gell?“ Melli erschrak, sie hatte nicht damit gerechnet, dass ihre fiebrige Tochter am Abend zuvor die Bilder aus dem Krieg wahrgenommen hatte.

„Ja, leider. Das ist wirklich schlimm,“ antwortete sie.

„Aber wir frieren nicht, und haben Fischstäbchen. Dann sind wir ja im Paradies, oder?“, fragte Selma.

Melli lächelte, kam aber nicht dazu, zu antworten, denn es klingelte an der Tür. Schnell setzte sie ihre Schlafanzug-Tochter ab und schickte sie ins Schlafzimmer. „Zieh Dich an“, rief sie ihr hinterher. Ganz offensichtlich war der Fieberschub vorbei.

Melli drückte auf den Türöffner. Wahrscheinlich ein Paketzusteller, dachte sie sich und rechnete bereits damit, dass sie nach unten würde gehen müssen, um nachzusehen. Dann aber nahm sie wahr, dass sich auf den Treppenstufen langsam jemand näherte. Sie spürte, wie die nackten Füße ihrer Tochter sich auf ihre Hausschuhe stellten. Neugierig klammerte sich Selma an ihre Beine; natürlich hatte sie noch immer den Schlafanzug an.

Tannenzweige wurden sichtbar …

… und kamen näher, erst einer, dann mehrere. Dann begriff sie: Vorsichtig und klappernd kroch ein Weihnachtsbaum über die letzte Windung des Treppenhauses nach oben in ihre Richtung. Vollständig geschmückt, rote Kugeln, goldene Sterne, sogar eine Lichterkette war erkennbar. Der Stecker klapperte am Geländer. Drei Stufen vor ihrer Wohnungstüre blieb der Baum stehen.

„Bestimmt habt Ihr keinen Baum“, erkannte Melli die verrauchte Stimme von Jo, dem Spinner. „Vielleicht könnt Ihr den hier brauchen? Habe ich abgestaubt drüben im Einkaufsparadies. Die brauchen den jetzt nicht mehr.“

Vorsichtig lugte Jo am Baum vorbei. „War eine ganz schöne Schufterei mit dem Baum in der Straßenbahn bis hierher.“

„Papa bringt den Paradiesbaum!“ jubelte Selma.

Allen Leserinnen und Lesern dieser Geschichte wünsche ich ein frohes Weihnachtsfest.

Die Geschichte des Weihnachtsbaums kann man u.a. hier nachlesen und dabei überprüfen, ob der Mann in Radio Recht hat:

Weitere Geschichten als #Kulturflaneur finden Sie hier, als #Politikflaneur hier.

Deutschland darf seine Kräfte nicht in einer alten Diskussion vergeuden

Deutschland darf seine Kräfte nicht in einer alten Diskussion vergeuden