Ein Essay über den Liedermacher Reinhard Mey, die Freiheit und die Verantwortung

Es gab nichts zu verantworten für die Schüler in der Kleinstadt, aber die Institution nannte sich trotzdem „Schülermitverantwortung“. Für den Schulrektor waren sie eine potenzielle Störung des Schulalltags, für die Lehrer aufschneiderische Wichtigtuer, für die meisten Schüler entweder selbstverliebt oder machtlos oder beides. Dennoch: einmal im Monat, nach dem Unterricht, früher Nachmittag, fand die gemeinsame Sitzung der von ihren gymnasialen Klassen gewählten Schülersprecher statt. Ort: Klassenraum 3.32, dritter Stock, Linoleum, zotiges Gekritzel auf den Schulbänken. Der abgegriffene Holzzirkel drohte von der Wand, die Tafel war verschmiert. Man atmete den Muff des letzten Unterrichts, befühlte die fremden getrockneten Kaugummis unter Bänken und Stühlen. Irgendjemand hatte Jasmin-Tee gekocht, der neueste Schrei unter den Gymnasiasten, und bröckeligen Kandiszucker besorgt. Gesucht waren Ideen, was mit der Mitverantwortung anzustellen sei. Was könnte man den Schülern bieten?

70er Jahre: Mond betreten, Jasmin-Tee mit Kandiszucker

Es war die Zeit, als der Mond gerade eben vom Menschen betreten und, wie erwartet, als staubig und unwirtlich vorgefunden worden war. Die olympischen Spiele in München standen noch bevor. Beginn der siebziger Jahre in Deutschland, das Ende des kriegerischen Jahrhunderts dämmerte schon am fernen Horizont. Die Generation der „Baby-Boomer“ (die man damals noch nicht so nannte) sorgte für überquellende Klassenzimmer, seit im Land der Kriegsverursacher Frieden und Wohlstand eingezogen war.

Dazu immer Musik! Wenn es nicht die Beatles oder Stones waren, wenn es deutsch sein sollte, dann Peter Alexander, Roy Black oder Tony Marshall. „Mein Freund, der Baum“, die frühe Öko-Hymne der 1969 tödlich verunglückten Sängerin Alexandra war textlich schon herausragend anspruchsvoll gewesen, sonst aber waren deutsche Lieder rosarot und seicht.

Die erste verwöhnte Generation

„Was bin ich?“ fragte sich ganz Fernsehdeutschland vor dem Bildschirm, aber eine Antwort gab es dort nicht. Nur viele neue Fragen taten sich auf, wenn die einstigen Trümmerfrauen, die bescheiden wohlstandsstolzen Vertriebenen und die noch immer traumatisierten Kriegsheimkehrer auf ihre Kinder blickten: langhaarige, barttragende, dauergewellte Schlaghosenträger/innen. Auch diese Generation war sich einig in der Abgrenzung zu ihren Eltern, die nur schaufeln und schaffen und wegschauen wollten. Aber die ersten Kinder des Wirtschaftswunders waren auch schon verwöhnt vom Wohlstand, in dem sie satt und sehnsüchtig dem nächsten elternfinanzierten Italienurlaub entgegenträumen konnten.

Der Frieden schien gesichert im Schatten der Waffen

Zurück lag der Aufruhr des Sommer 1968, als in den Großstädten Auflehnung gegen die Lähmschicht des Stillstandes und der stillen Verleugnung sich den Weg bahnte. Wütende Studierende hatten die Ruhe in den deutschen Wohnzimmern gestört, Pflastersteine waren geflogen gegen damals noch lächerlich schwach geschützte Polizisten. Schaufenster splitterten. Und die zerfetzten Bild-Zeitungen lagen im Schlamm der Straßen, durchweicht vom Nass der Wasserwerfer, mit deren Hilfe der verzweifelte Staat dem rebellischen Treiben seiner Jugend hatte Einhalt gebieten wollen. Vorbei war die Kuba-Krise und die Niederschlagung des Prager Frühlings, das System der atomaren Abschreckung war im Gleichgewicht, stabiler Frieden schien gesichert im Schatten der tödlichen Waffen.

Die Krawalle in München, Berlin oder Frankfurt hatten die Schüler-Mitverantwortlichen, genauso wie die Mondlandung, nur in verschneiten, wackeligen Schwarz-Weiß-Bildern auf der gewölbten Oberfläche des heimischen Fernsehers erlebt. Für die Provinz-Gymnasiasten in Raum 2.32 war alles das wichtig gewesen, aber auch sehr weit weg.

Dann holte einer ein mobiles Tonband hervor, fummelte das Kabel in die Steckdose, drückte ein paar Tasten. Mitschnitt aus dem Radio, vor ein paar Tagen, sagte er.

„Ich wollte wie Orpheus singen …“

„Ich wollte ….“, sang eine schüchterne Männerstimme, „… wie Orpheus singen“, tastete sich das Lied, begleitet nur vom Zupfen einer Gitarre, zwischen das Rauschen und Knacken im schwächlichen Lautsprecher. „Ich wollte wie Orpheus singen, dem es einst gelang, Felsen selbst zum Weinen zu bringen – durch seinen Gesang…“

„Reinhard Mey!“, riefen gleich mehrere Schülermitverantwortliche. Und dann war die Idee schnell geeint: Macht der nicht eine Tournee? Ganz sicher wird er nicht in unsere Kleinstadt kommen, aber vielleicht in den größeren Ort in der Nähe, könnten wir nicht eine Fahrt dorthin organisieren?

Dieser Mann war damals 29 Jahre alt und sang bisher ungehörte deutsche Lieder. Reinhard Mey tourte mit seiner Gitarre durch die Hinterzimmer und kleineren Säle des Landes. 1967 hatte er seinen ersten Plattenvertrag ergattert, verglich sich mit Orpheus, spottete über deutsche Krimis, in denen „immer der Gärtner“ der Mörder sei und erlebte 1972 seinen ersten Popularitätsdurchbruch mit der Ballade „Gute Nacht, Freunde“.

Politisch, aber nicht rebellisch

Es waren die Texte seiner Lieder, die dem Lebensgefühl junger Menschen in den Siebziger-Jahren Ausdruck verliehen. Reinhard Mey (und andere, wie Hannes Wader oder etwas später Konstantin Wecker) trafen den Nerv einer Jugend, die politisch sein wollte, aber nicht mehr so rebellisch wie ihre älteren Geschwister. Es waren 15-, 17-, 19-Jährige, denen es dank ihrer fleißigen Eltern gut genug ging, dass sie es sich nun leisten konnten, das Zuhören zu lernen.

120 Mark kostete die Miete für den Bus, der die Schüler des Kleinstadt-Gymnasiums zur Halle in der Regionalmetropole brachte. Zwanzig Teilnehmer hatten sich bei der Schülermitverantwortung für die Fahrt angemeldet. Als es so weit war, trat der junge Barde vor den beigefarbenen Vorhang. Der Saal war vollbesetzt mit vielleicht dreihundert jungen Menschen, die hören wollten, was damals neu und ungewohnt war: Deutsche Texte, sanft, nachdenklich machend, diskursiv, auch öfters spöttisch. Es war ein Ton, der die dumpfe Selbstgerechtigkeit der Nachkriegsjahre genauso hinter sich ließ wie den gewaltgeprägten Krawall der 68er-Bewegung.

Still war es damals im kleinen Saal, …

Ganz still war es damals im stickigen Saal, kein rhythmisches Klatschen, keine Feuerzeuge, nur das Zuhören junger Menschen und dann Beifall und Hoffnung auf eine Zugabe, vielleicht noch eine Zugabe. Damals waren die Lieder von Reinhard Mey Teil der Veränderung, die bevorstand. Sie waren in ihrer Einfachheit – nur eine Gitarre und ein Mann, der singt – eine Vision für eine neue deutsche Nachdenklichkeit. Sie kündeten früh von jener Achtsamkeit, die wir uns heute mühsam abringen. Sie nahmen auch den Spott vorweg, der nun Comedy heißt.

… heute warten 5000. Graue Locken bestimmen das Bild

Zeitsprung! Stuttgart, Porsche-Arena, Oktober 2022. Fünfzig Jahre sind vergangen, der Sänger ist an Jahren gealtert wie auch sein Publikum. Graue Locken bestimmen das Bild, wackelig und tastend auf Geländersuche staksen die Klassenkameraden der einstigen Schülervertreter über die steilen Stufen der Riesenarena in ihre Sitzreihen.

Beifallumrauscht, gleichermaßen vorfreudig wie vorsichtig, nimmt der fast achtzigjährige Reinhard Mey die Stufen hinauf zur Bühne, auf der seine Gitarre schon wartet. Still wird es auch jetzt noch im dunklen Saal, wenn der Barde die Gitarre zupft. Jetzt sind es mehr als 5000 Menschen, die einem alten, weißen Mann zuhören, der ihnen noch immer etwas zu sagen hat. Es ist eine demutsvolle, sehr persönliche Rückschau, zu der er einlädt, ein sanfter, dankbarer Blick auf ein Leben voll Liebe und Wein, auf Momente von Glück und tiefer Trauer, auf die eigenen Kinder, die nahen Mitmenschen, auch auf die Annäherung an den Tod.

Politisch hält sich der Liedermacher auf der Bühne zurück

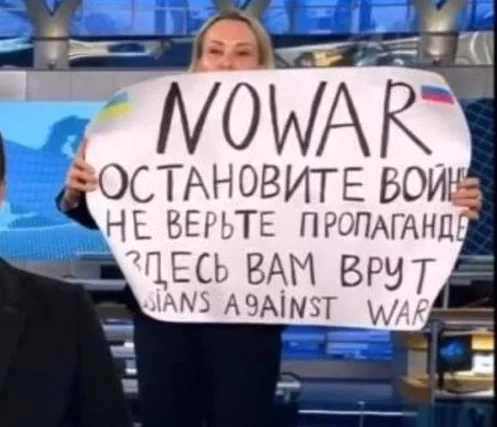

Politisch hält sich der Liedermacher auf der Bühne zurück. Das war nicht immer so. Immer wieder hat sich Reinhard Mey in seinen Liedern dezidiert politisch und pazifistisch positioniert. „Nein, meine Söhne geb ich nicht …“ textete er 1986 im gleichnamigen Lied, „… sie werden nicht in Reih und Glied marschieren, nicht durchhalten, kämpfen bis zuletzt.“ Lieber werde er „mit ihnen in die Fremde ziehen, in Armut und wie Diebe in der Nacht.“ Im April 2022, im ersten großen Schock über den Krieg in Europa, hatte sich Reinhard Mey als Erstunterzeichner dem umstrittenen „Offenen Brief“ angeschlossen, in dem zahlreiche Künstler und Intellektuelle zur Zurückhaltung bei Waffenlieferungen an die Ukraine aufriefen.

Im Konzert sagt oder singt er kein Wort dazu. Aber dann, fast zum Schluss, schon als Zugabe, stimmt Mey seinen größten Erfolg an. Es ist die stille Hymne auf den Traum einer grenzenlosen Freiheit, die man wohl nur über den Wolken, nicht bei uns auf der Erde finden könne. „Alle Ängste, alle Sorgen, sagt man, blieben dahinter verborgen. Und dann würde, was uns groß und wichtig erscheint, plötzlich nichtig und klein.“

Der betörende Mehrklang der Wohlstandsfreiheit

Noch immer trifft der Liedermacher den Ton seiner Generation. Es ist der ungemein verlockende, in seiner Schönheit so betörende Mehrklang aus Sehnsucht und Tatenlosigkeit, der dieses Lied für viele Menschen berührend macht. Es ist ein Statement für eine Wohlstandsfreiheit, die nicht erkämpft oder aktiv verteidigt werden muss.

Leider ist die Welt von heute nicht so. Die Baby-Bommer werden nicht umhinkommen, noch einmal neu zu lernen, Verantwortung zu übernehmen.

Reinhard Mey ist noch bis 15. Oktober 2022 auf Tournee. Ich habe das Konzert am 18. Oktober 2022 in Stuttgart erlebt.

Die angesprochenen Lieder habe ich jeweils direkt im Text verlinkt, jeweils zu Youtube. Wenn Sie draufklicken, stimmen Sie der Weiterleitung zu. Es lohnt sich, zuzuhören!

Mich persönlich hat auch eine Neuversion des pazifistischen Liedes „Meine Söhne geb ich nicht“, eine Gemeinschaftsproduktion von Reinhard Mey und mehreren weiteren Künstlern sehr angesprochen. Die Künstler werben damit für https://friedensdorf.de/

Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.

Deutschland darf seine Kräfte nicht in einer alten Diskussion vergeuden

Deutschland darf seine Kräfte nicht in einer alten Diskussion vergeuden

Was Markus Söder und Thomas Mann gemeinsam haben

Was Markus Söder und Thomas Mann gemeinsam haben