Ein warmer Augusttag, mitten in den Schulferien. Eigentlich Hochsommer, aber es war nicht so warm, dass das gemeinsame Abendessen im Garten einladend gewesen wäre. Die Mutter klapperte in der Küche herum, bald sollte es ein klassisches Abendbrot geben: Schwarzbrot, Käse, Wurst, ein paar saure Gurken. Der Zwölfjährige lümmelte im heimischen Wohnzimmer auf dem Sofa herum. Ein Strahl der Abendsonne brach durch die Wolken und ließ die hölzerne Bücherwand kurz aufglänzen: Tolstoi, Mann, Kafka – der Blick des Kindes huschte über die vertrauten Rückenbeschriftungen. Dann blätterte es weiter in der neuen „Micky Maus“, gerade heute noch vom Kiosk geholt, mit Taschengeld bezahlt.

Der Vater stürmte zum Radio

Der Junge blickte auf, als sich die Türe öffnete und sein Vater hereintrat, nein, hereinstürmte. Ernst schaute er drein, der Vater, kein Lächeln wie sonst, kurz nur und ohne Blickkontakt, war sein Gruß. Er musste eben aus der Arbeit zurückgekommen sein, die Haustüre war gar nicht zu hören gewesen. Vielleicht war sie auch offen gestanden, wegen dem Sommer, oder wegen dem Hund. Jetzt stürmte der Vater zum Radio, diesem großen Holzkasten mit der Stoffbespannung und der goldwarm leuchtenden Tabelle mit den faszinierenden Ortsnamen, dahinter der rote Strich, der sich bewegen ließ. Nervös drehte der Vater an den beiden Knöpfen, lauter soll es werden, und besser verständlich. Im Zischen und Rauschen des Äthers soll das Gerät einfangen, was los ist in dieser Stunde.

„Was ist denn los?“, fragte das Kind, aber der Vater antwortete nicht. Seine ganze Aufmerksamkeit galt dem Rauschen und Knacken, das da aus dem Trichter quoll, der sich hinter der beigen Stoffbespannung schemenhaft abzeichnete. Endlich hatte er einen Sender gefunden, der nicht Musik dudelte, nicht Schlager spielte oder Volksmusik.

„Die Regierung der Tschechoslowakei hat entschieden,“ sagte eine ernste Männerstimme, „der Intervention der Truppen aus der Sowjetunion, aus Ungarn, Polen und Bulgarien keinen militärischen Widerstand entgegenzusetzen“. Der Vater atmete tief durch.

„Was ist denn los?“, wiederholte der Sohn seine Frage.

„Es könnte wieder Krieg geben“, sagte der Vater

„Es könnte wieder Krieg geben“, antwortete der Vater leise. Seine Aufmerksamkeit galt noch immer nicht dem fragenden Kind, sondern den Nachrichten aus dem Radio.

Dort fasste der Sprecher die Ereignisse des Tages zusammen: Nachdem eine demokratisch und freiheitlich geprägte Reformbewegung in der Tschechoslowakei umfassende Reformen zur Liberalisierung der sozialistischen Staatsordnung eingeleitet hatte, waren am frühen Morgen dieses Augusttages Panzer der „sozialistischen Bruderstaaten“ unter Führung der Sowjetunion in das Land eingerollt und bis in das Zentrum von Prag vorgestoßen. Verzweifelte Bürger hatten sich ihnen entgegengestellt, aber sie hatten keine Chance gegen die Drohung der Stahlketten und Geschütze.

„Wenn sie sich nicht wehren“, murmelte jetzt der Vater, „muss es vielleicht keinen Krieg geben.“

„Warum Krieg?“ Das Kind war zu ratlos, um besorgt zu sein. „Ich dachte, das ist vorbei, das kommt nie wieder. Hast du immer gesagt!“

„Ja, dachte ich auch.“ Der Blick des Vaters ging jetzt hinaus zum Fenster, vorbei an den Büchern, hinaus in den Vorgarten, auf die akkurat gestutzte Hecke, den grünen Rasen. Der Dackel sprang darauf herum.

„Dachte ich auch“, wiederholte der Vater.

Krieg – Ein Wort mit dem Klang von unwiederbringlich Vergangenem

Wieder Krieg – hier? Entsetzt starrte das Kind den Vater an. Hier, in unserem Städtchen? Hier in unserem Wohnzimmer? Unvorstellbar. Krieg – Das Wort war so groß, sein Klang hatte etwas unwiederbringlich Vergangenes. Krieg, das war etwas aus der Welt seiner Eltern, etwas aus ihrer Geschichte, mit der er nichts, aber auch gar nichts, zu tun hatte. Krieg? Obwohl der Familienurlaub noch bevorstand? Krieg? Geht man im Krieg eigentlich auch zur Schule?

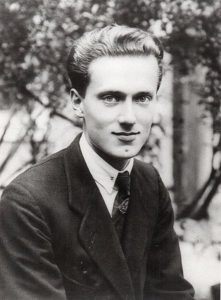

Natürlich wusste der Sohn um den Krieg, der zehn Jahre vor seiner Geburt zu Ende gegangen war. Er kannte die Schwarz-Weiß-Bilder der Zerstörung. Es waren Bilder von rauchenden Ruinen und zerlumpten Menschen, denen man ansah, dass sie nichts mehr hatten, nur sich selbst. Der Sohn hatte die Geschichten gehört von der Flucht seiner Mutter, von der Kriegsgefangenschaft des Vaters. Aber gerne darüber reden – das wollten die beiden ohnehin nicht.

Nun lebten sie seit zwanzig Jahren als Familie in Süddeutschland, hatten sich eine neue Existenz aufgebaut. Sie waren angekommen in einem Leben mit wiedererlangtem bürgerlichem Wohlstand, mit Haus und Garten, Dackel und vier Kindern. Nur Hohn und Spott hatten die Eltern übrig für die Ewiggestrigen, für Vertriebenenverbände und Heimatvereine, die davon träumten, dass man die Folgen der kriegerischen Katastrophe wieder rückgängig machen könnte.

„Wenn die Amerikaner eingreifen, dann gibt es wieder Krieg,“ hörte das Kind jetzt den Vater. „Wenn sich die Tschechen aber nicht wehren, dann werden die Amerikaner auch nicht eingreifen.“

Der Verzicht darauf, sich zu wehren, sicherte den Frieden

So kam es. Die Freiheitsbestrebungen der Menschen in der Tschechoslowakei waren im „kalten Krieg“ dem westlichen Bündnis unter Führung der USA schlicht nicht wichtig genug gewesen, um einen Krieg zu riskieren. Sie wollten nicht die Stabilität einer Weltordnung gefährden, in der nun einmal die Tschechen und die Slowaken zur Einflusssphäre der Sowjetunion gehörten. Das wusste auch die reformerische Führung der Tschechoslowakei, sie verzichtete auf Gewalt, musste das Diktat Moskaus akzeptieren und nahm alle Reformen zurück. Die Verantwortlichen des „Prager Frühlings“, wie der Westen die kurze Phase reformerischer Liberalisierung im Frühjahr und Sommer 1968 nannte, wurden in Moskau inhaftiert und mussten um ihr Leben fürchten. Ihre Entscheidung, sich nicht zu wehren, sicherte damals für Europa den Frieden.

Es ist bekannt, wie es weiterging. Das sowjetische Machtsystem, der „Ostblock“, kontrollierte die Hälfte Europas noch zwanzig Jahre lang, bis es völlig überaltert und reformunfähig kollabierte. Unter dem Reformer Gorbatschow zerfielen die Blöcke. Die meisten europäischen Staaten nutzten die Chance auf Selbstbestimmung, und den Deutschen bescherte sie noch dazu das Glück eines wiedervereinigten Heimatlandes.

„Dies ist Putins Krieg“, sagt der Kanzler

Nun ist es ein frühlingshafter Februartag, und das Kind von 1968 ist längst älter als sein Vater es damals war. Fassungslos sitzt der erwachsene Mann vor dem Fernseher und verfolgt die Bilder aus der Ukraine: Heulende Sirenen und von Flüchtenden verstopfte Straßen in einer europäischen Hauptstadt, deren Regierung demokratisch gewählt wurde. Bilder von rollenden Militärkolonnen und Bombenkratern und einem russischen Präsidenten, der mit absurden Falschdarstellungen einen Angriffskrieg rechtfertigen will.

„Dies ist Putins Krieg“, sagt der Bundeskanzler. Krieg? Hier in Europa? Krieg? Es sind die vermeintlichen Wahrheiten der letzten fünfzig Jahre, die hier zusammenstürzen: Dass wir die Feindschaften auf diesem Kontinent für immer überwunden hätten. Dass wir gelernt hätten, Streit friedlich lösen zu können und nicht mit Waffen. Dass es universale Menschenrechte gibt, auf Freiheit und Selbstbestimmung, auf Frieden und Unverletzlichkeit von Grenzen. Dass wir uns pazifistisches Denken und den Luxus einer kleinen Armee gönnen könnten zugunsten von niedrigen Steuern. Dass wir uns Wohlstand durch Handel sichern könnten, anstatt aufeinander zu schießen.

53 Jahre sind vergangen. Röhrenradios gibt es nur noch in Vintage-Läden, der Dackel ist tot und die Bibliothek der Eltern in alle Winde zerstreut. Der bange Blick richtet sich auf den Bildschirm, auf das Display des Smartphones. Wird sich die Ukraine wehren? Der Krieg ist da.

Mehr Informationen über den „Prager Frühling“ z.B. auf der Website der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg: https://osteuropa.lpb-bw.de/prager-fruehling

Weitere Texte als #Politikflaneur finden Sie hier.